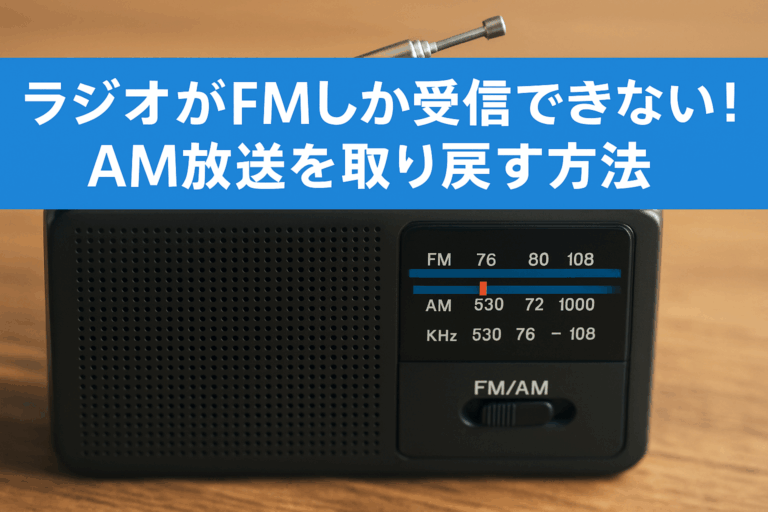

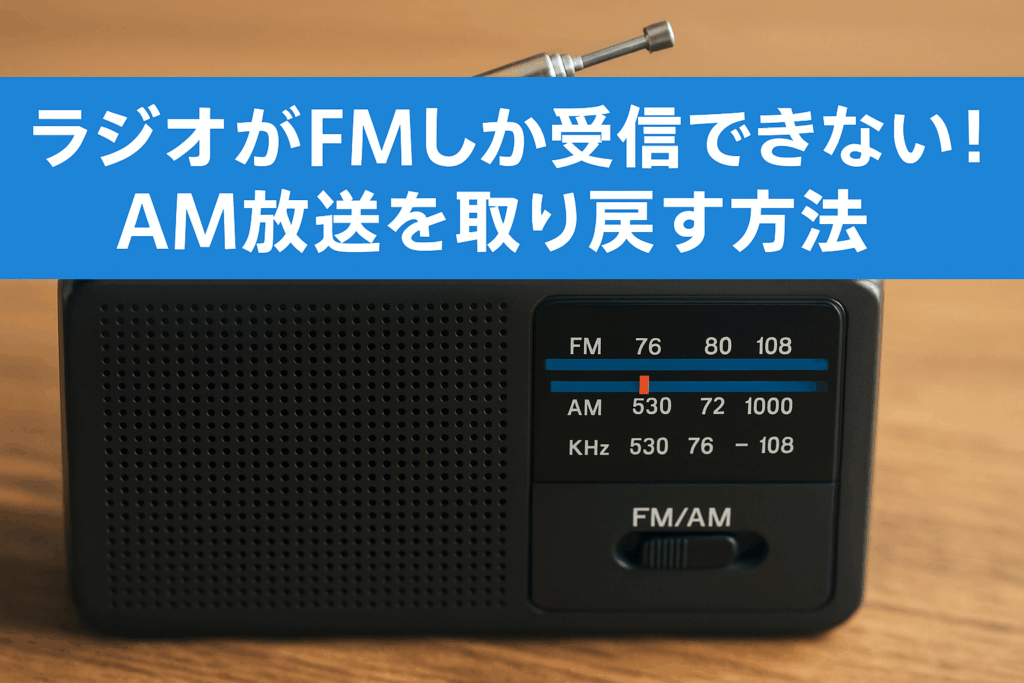

ラジオを聞いているときに「FMは問題なく入るのに、AMだけ受信できない…」と困った経験はありませんか?

ニュースや情報番組が聞きたいとき、あるいは災害時に頼りたいときにAMが使えないと、不安を感じてしまいますよね。

実は、AM放送はFMとは違った仕組みで電波を届けているため、建物の構造やアンテナの向き、周囲の環境など、ちょっとした条件で受信状態が大きく変わってしまうことがあります。ですが、原因を一つずつ確認して対策を取れば、多くの場合は改善できるのです。

この記事では、AM放送が受信できない原因をわかりやすく整理し、初心者の方でも試せる具体的な改善方法をご紹介します。さらに、AM放送が今でも大切にされている理由や活用シーンもまとめました。

「どうしてFMは大丈夫なのにAMだけ聞けないの?」という疑問を解消しながら、ラジオをもっと快適に楽しめるように、一緒に見ていきましょう。

1. ラジオの基礎知識

1-1. FMとAMの違い(音質・届く距離・雑音への強さ)

ラジオ放送には大きく分けて「FM」と「AM」があり、同じラジオでも受信の仕組みが異なります。

FM(周波数変調)は、音の波を「周波数の変化」で伝える方式です。雑音の影響を受けにくく、クリアで高音質な音を楽しめるのが特徴で、音楽やエンタメ番組との相性が良い一方、直進性が強く山やビルなどの障害物に弱いため、カバーできる範囲は比較的狭めです。

AM(振幅変調)は、音の波を「電波の強弱」で伝える方式です。音質はFMほどクリアではなく雑音が入りやすい反面、遠くまで届きやすく、特に夜間には遠距離の放送局まで受信できることがあります。そのためニュースや地域密着情報などに今も幅広く使われています。

まとめると、FMは「音がきれい」だが届く範囲は狭め、AMは「音はやや不安定」でも広域をカバーできるという違いがあります。

1-2. ラジオ放送の種類と特徴(地上波・ワイドFM・ネットラジオ)

- 地上波ラジオ(AM・FM)

従来からある基本の放送形態。機器さえあれば無料で手軽に聞けます。 - ワイドFM(FM補完放送)

AM局の番組をFM帯でも同時放送。ビル密集地や屋内などAMが入りにくい環境で、FMのクリアな音質で同じ番組を楽しめます。 - インターネットラジオ・ラジオアプリ

スマホやPCで聴ける配信サービス(例:radiko)。地域局だけでなく全国の番組が聴け、タイムフリーや録音などの便利機能も利用できます。

このように、従来のAM・FMに加えてワイドFMやネットラジオが普及したことで、用途や環境に合わせて柔軟に選べる時代になっています。

1-3. AM放送が今も重要な理由(情報の幅・災害時の強み)

「音が雑音だらけで聞きにくいのに、なぜAMは続いているの?」という疑問に対して、AMには今も欠かせない役割があります。

- 情報の幅広さ

全国的に多くの局がニュース・天気・交通・地域情報など生活に直結する内容を発信。情報比重が高いのがAMの特徴です。 - 災害時の強み

大規模停電や通信障害時でも広域に電波を届けやすく、非常時の情報伝達の“最後の砦”として機能が期待されます。 - 文化・趣味としての魅力

深夜ラジオなど独自の文化が根付き、音質のラフさを「味」として愛するリスナーも多く、FMやネットにはない温かみがあります。

この基礎を押さえておくと、「なぜFMは入るのにAMは不安定なのか?」という疑問の手がかりが得られ、次章以降の原因・対策の理解がスムーズになります。

2. FMしか受信できない原因

2-1. ラジオの受信設定を確認する方法

FMは聞けるのにAMが入らない場合、まず最初に疑うべきはラジオの設定や操作方法です。意外と多いのが、AMとFMの切り替えが正しくできていないケースです。ボタンやダイヤルでモードを変えるタイプでは、うっかりFM側に固定されていることがあります。また、デジタルチューナーでは周波数ステップ(日本は9kHz)が合っていないと、AM局を正しく選局できません。

- AMとFMの切り替えスイッチがAM側になっているか?

- デジタルチューナーなら「MW Step」が9kHzに設定されているか?

- プリセットメモリに登録してある周波数が正しいか?

改善のヒント

取扱説明書を見て設定を一度リセットしてみる、アナログダイヤルの場合は目盛り通りではなく雑音が減る位置を耳で探すのがコツです。

2-2. アンテナの役割と最適化

AM放送はラジオ本体に内蔵されたフェライトバーアンテナで受信します。このアンテナは方向や設置環境にとても敏感で、FMのように「とりあえず聞こえる」わけではありません。

- アンテナの向きが悪い

- 家電や金属棚に近く、ノイズを拾っている

- 低い位置や部屋の奥まった場所に置いている

改善のヒント

- ラジオをゆっくり回して、最も音がクリアになる角度を探す

- 金属ラックや冷蔵庫の上は避け、窓際や高い位置に置く

- 外付けループアンテナやビニール線を窓辺に張って感度を改善する

2-3. 受信エリアの制限とは?

FMが良好でもAMが不安定な理由のひとつに、地域や環境による制限があります。

- 建物の構造 … 鉄筋コンクリートやLow-Eガラスは電波を通しにくく、AMが弱くなる原因になります。

- 地形の影響 … 山間部や地下室では電波が遮断されやすく、FMは入ってもAMは不安定なことがあります。

- 送信所からの距離 … 都市部でも局から遠いとAMは弱くなることがあります。

改善のヒント

室内で聞こえにくいときは窓際やベランダで試す、地域全体で入りにくい場合はワイドFMやインターネットラジオを併用するのも効果的です。

2-4. 機器の不具合や経年劣化

最後に見落としがちなのが、ラジオ本体やアンテナそのもののトラブルです。

- 長年使っているラジオでAMだけ受信が弱い

- 本体を軽く動かすとノイズが大きく変わる

- 他の場所に持って行っても改善しない

これは内部部品の劣化や接触不良が原因のことがあります。FMは影響が出にくくても、AMの感度だけが落ちるケースは珍しくありません。

改善のヒント

- 電池式なら新品の電池に替える

- 別のラジオで同じ局を試し、機器か環境かを切り分ける

- 改善しない場合は買い替えや修理を検討する

このように、「FMは聞こえるのにAMは聞こえない」原因は、設定・アンテナ・環境・機器の不具合に大きく分けられます。次の章では、それぞれの原因に対して「具体的にどう対処すればAM放送を取り戻せるのか」を実践的に紹介していきます。

3. AM放送を取り戻す方法(実践編)

3-1. ラジオチューナーの選び方

AMをしっかり受信するためには、まず対応しているラジオを選ぶことが基本です。最近のラジオはFM専用やワイドFM専用のものもあるため、「FMは聞けるのにAMが受信できない」原因が、実はラジオ自体がAM非対応という場合も少なくありません。

- AM対応モデルを選ぶ … パッケージや仕様表に「AM/MW受信」と記載されているか確認しましょう。「ワイドFM対応」のラジオはAMをサポートしないものもあるため注意が必要です。

- 感度の高い機種を選ぶ … 据え置き型や高性能チューナー搭載モデルは、アンテナ性能も良く安定して受信できます。ポータブルタイプなら「AM感度が良い」と口コミで評価されているものを選ぶと安心です。

- 災害用ラジオも選択肢に … 手回し充電やソーラー対応などの機能を備えた防災ラジオは、AM/FM両対応のものが多く、日常でも災害時でも役立ちます。

3-2. 外部アンテナの活用

AM放送は内蔵アンテナだけでは限界があり、外部アンテナを使うと劇的に改善する場合があります。

- ループアンテナ … 家電量販店や通販で入手できる代表的なAM用アンテナです。ラジオの近くに置くだけで感度が上がるタイプや、アンテナ端子に接続できるタイプもあり、都市部やマンションで効果的です。

- ワイヤーアンテナ … ビニール線や銅線を窓際に張るだけで受信状況が改善します。手軽なDIYとして人気の方法です。

- 設置の工夫 … アンテナは窓際や屋外に近い場所に設置すると効果的で、家電や金属棚の近くは避けましょう。

3-3. 自作アンテナの作り方ガイド

外部アンテナを購入せずとも、家庭にある材料で簡単にアンテナを自作することも可能です。

- 用意するもの … ビニール被覆銅線(数メートル)、絶縁テープ、洗濯バサミやフック。

- 作り方の一例

- 銅線を2〜3メートルに切り、ラジオのアンテナ部分に近づける。

- 窓枠やカーテンレールに沿って銅線を伸ばし、高い位置に固定する。

- ラジオを回しながら、一番ノイズが減る位置を探す。

- ポイント … 完全に接続しなくても近づけるだけで効果が出る場合があります。電気工作が苦手な方でも試せる簡易的な方法です。

3-4. 受信改善のちょっとした工夫

アンテナや機器を変えなくても、日常的な工夫で改善できる場合があります。

- 窓際に置く … 建物の奥では電波が弱まるため、窓辺に移動するだけで改善することがあります。

- 家電から距離をとる … 冷蔵庫、パソコン、蛍光灯などは強いノイズ源です。ラジオを1〜2メートル離すだけで雑音が減ります。

- 電源を工夫する … AC電源よりも電池駆動の方がノイズが少なくなる場合があります。特に夜間は電池で試すのがおすすめです。

- 受信する時間帯を変える … AMは夜になると遠くの電波を拾いやすくなるため、昼間は聞こえなかった局が夜間にははっきり聞こえることもあります。

このように、AM放送を取り戻す方法は「正しい機種を選ぶ」「アンテナを工夫する」「環境を整える」といった複数のアプローチがあります。ひとつずつ試すことで、FMしか入らなかったラジオでもAMの音を取り戻せる可能性が高まります。

4. AM放送の活用シーン

4-1. ニュースや情報番組の重要性

AM放送は、FMやネット配信に比べて情報の幅と速報性に強みがあります。特にローカル局のAM番組では、地域に密着したニュースや生活情報を多く扱っており、交通情報、気象情報、選挙速報など、暮らしに直結する内容がタイムリーに流れます。

- 地域の声が聞ける … 地元局が独自に取材したニュースや住民の声を聞けるため、地域社会に密着した感覚を持てます。

- 通勤・通学中の情報収集に便利 … 朝の通勤時間に最新ニュースを効率よく得られるのはAMの定番の役割です。

- 深夜帯の長時間ニュース・トーク … 他メディアが休む時間帯でもAMは安定して情報を発信しており、生活リズムに合わせて利用できます。

このように、AM放送は「知識や情報を得るための窓口」として今でも大きな役割を果たしています。

4-2. 災害時の情報収集の手段としてのAM

災害が発生したとき、AM放送の価値はさらに大きくなります。

- 停電時でも聞ける … 電池式ラジオや手回しラジオがあれば、電力やインターネットが途絶しても情報を受け取ることができます。

- 広域に届く電波 … AMは山や建物に多少遮られても広範囲に届くため、避難先や車中でも安定して受信できる可能性が高いです。

- 正確な情報を迅速に得られる … SNSやネットは情報が錯綜しやすいですが、ラジオ局のアナウンスは公式情報に基づいているため、信頼度が高いという特徴があります。

実際に大地震や台風のときには、AMラジオが唯一の情報源となり助かった、という体験談も少なくありません。防災グッズのひとつとして「AM対応ラジオ」を持っておくのは非常に心強い備えです。

4-3. 趣味としてのAM放送の楽しみ方

AM放送は情報だけでなく、趣味や文化としての魅力もあります。

- 深夜ラジオの文化 … 芸人やパーソナリティが自由なトークを展開する深夜番組は、FMやテレビにはない独特の面白さがあります。昔から続く番組も多く、世代を超えて楽しめる「ラジオならでは」の魅力です。

- 遠距離受信(DX)の楽しみ … 夜間は電波が遠くまで届くため、普段は聞けない遠方の放送局をキャッチできることがあります。趣味としてラジオを回し、どの局が聞こえるか試す「BCL(Broadcasting Listening)」は根強い人気があります。

- 海外放送や文化に触れる … 海外からの短波放送や国際放送をAMラジオで受信することも可能です。異文化に触れたり、語学学習のリスニング教材として利用する人もいます。

このように、AM放送は「生活情報のツール」であると同時に「趣味としての奥深さ」を持ち合わせています。

まとめると、AM放送は「日常の情報収集」「非常時のライフライン」「文化や趣味」と、さまざまな場面で活躍します。FMやネット配信が広がった現代でも、AMを取り戻す価値は十分にあるのです。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. AM放送はどのように選択できますか?

多くのラジオには 「AM/FM切り替えボタン」 または 「バンド切替ダイヤル」 が搭載されています。FM専用ラジオではAMを選べないため、まずはお使いの機種がAM対応かを確認しましょう。

- アナログ式の場合

バンド切替スイッチを「AM」側に合わせ、目盛りを回して周波数を調整します。目盛り通りに合わせても雑音が多いことがあるため、耳でクリアに聞こえる位置を探すのがコツです。 - デジタル式の場合

「AM」モードを選んだうえで、周波数を入力またはアップ・ダウンキーで選局します。日本のAMラジオは9kHzごとに割り当てられているため、チューナー設定が「9kHzステップ」になっているかを確認してください。

もしAM切り替えが見当たらない場合、その機種はFM専用ラジオの可能性があります。

Q2. FMとAMの受信を切り替える方法は?

FMとAMの切り替えは非常にシンプルですが、機種によって操作方法が異なるので注意が必要です。

- ボタン式ラジオ … 「AM/FM」ボタンを押すごとに切り替わります。表示窓や液晶画面に現在のモードが出るので確認してください。

- ダイヤル式ラジオ … バンド切替ダイヤルを回して「AM」「FM」を選びます。古いラジオでは「MW=AM」と表記されていることもあります。

- カーラジオ … タッチパネルや専用ボタンから切り替えられます。走行中に雑音が多い場合は、アンテナの状態やシガーソケット周りの電源ノイズを確認するのも大切です。

切り替えができない、あるいは片方しか表示されない場合は、そのラジオはどちらか一方にしか対応していない機種の可能性があります。

Q3. 今後のラジオ放送の動向は?

ラジオ放送は時代とともに形を変えていますが、AM放送の役割はすぐになくなるわけではありません。

- ワイドFM(FM補完放送)の拡大 … 都市部やビルが多い地域ではAMが届きにくいため、同じ番組をFM帯で流す「ワイドFM」が広がっています。AMが不安定な方は、この周波数に合わせればクリアに聞ける可能性があります。

- インターネットラジオの普及 … radikoをはじめとするアプリやWeb配信が広まり、エリアを越えて全国の放送局を楽しめる時代になりました。タイムフリー再生や録音機能もあり、ライフスタイルに合わせて活用できます。

- 防災メディアとしての存続 … 大規模災害のときに役立つことから、AM放送は防災の観点でしばらく存続する可能性が高いと考えられます。特に地方局は地域密着の情報を発信し続けるため、なくてはならない存在です。

将来的にはネットやデジタル放送との併用がさらに進むでしょうが、AM放送は「広く届く」「電池で聞ける」「災害に強い」という強みから、まだまだ価値のあるメディアです。

このFAQを押さえておけば、「なぜAMが聞けないのか?」「どうすれば改善できるのか?」という疑問がすっきり解消し、安心してラジオを楽しめるはずです。

まとめ

「FMは受信できるのにAMだけが不安定」という状況には、ラジオ本体の設定ミスやアンテナの向き、建物や地域による電波の制限、機器の経年劣化など、複数の要因が関わっています。ほんの少しの条件で聞こえ方が変わるため、原因を一つずつ丁寧に切り分けていくことが大切です。

AM放送を取り戻すために、まずは次のポイントから試してみてください。

- AM/FMの切り替えや周波数設定(9kHzステップ)をチェックする

- アンテナの位置と角度を工夫し、必要に応じて外部アンテナを活用する

- 家電や金属からラジオを離してノイズの影響を減らす

- 夜間など電波が安定しやすい時間帯にも受信を試す

こうした改善を積み重ねるだけでも、音が驚くほどクリアになることがあります。また、AM放送はニュースや地域の情報、そして災害時の心強い情報源として今も重要な役割を担っています。深夜ラジオや遠距離受信など、趣味の世界としての楽しみも広がっています。

もしAMの受信がどうしても難しい環境でも、ワイドFMやインターネットラジオという代替手段があります。大切なのは「自分に合った方法で、安心してラジオを楽しむこと」。この記事をきっかけに、身近な受信環境を見直してみてください。FMとAMの両方を活用できれば、毎日の暮らしに新しい情報と楽しみがきっと加わるはずです。