お気に入りのプラスチック製品に、いつの間にか小さな傷がついてしまった経験はありませんか?

スマートフォンケースや収納ボックス、家電のパネルやアクリル製品など、日常の中でプラスチックは幅広く使われていますが、意外と傷がつきやすいのが悩みの種です。

そんなときに役立つのが、手軽に入手できる「100均アイテム」。

実は、ダイソーやセリア、キャンドゥなどの100円ショップには、プラスチックの傷を目立たなくする便利な道具がたくさん揃っているのです。

本記事では、透明プラスチックの細かい擦り傷から、やや深めの引っかき傷、さらには特殊なレンズやケースの補修まで、目的別に使える「100均でそろう傷消しテクニック」を詳しくご紹介します。

さらに、実際のレビューやユーザー体験談を交えながら、効果的な商品選びのコツや、自宅でできるDIY補修方法も解説。プラスチック製品をきれいに長持ちさせたい方は必見です!

プラスチックの傷消し方法大全

透明プラスチックの傷消しに最適な手法

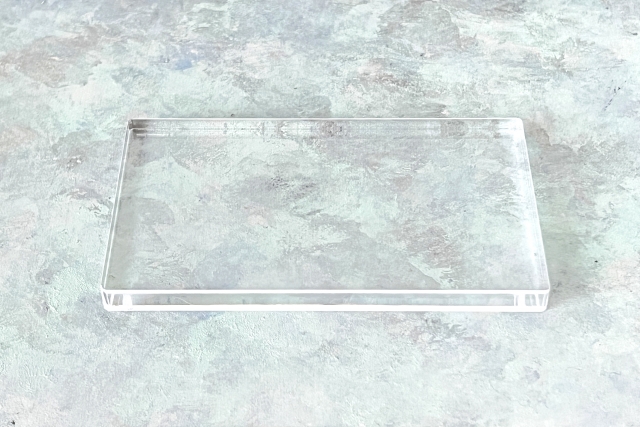

透明プラスチック(例:アクリル板、PET、ポリカーボネートなど)は見た目の美しさが重要なため、細かい傷でも目立ってしまいます。

こうした傷を効果的に目立たなくするには、研磨剤入りのプラスチック専用クリーナーやコンパウンドの使用が非常に効果的です。

まず、柔らかいマイクロファイバークロスや眼鏡拭きのような傷つきにくい布に専用クリーナーを少量取り、傷のある部分に円を描くように優しく塗り込むように磨いていきます。

このとき、力を入れすぎると逆に傷が悪化することがあるため、指先の感覚を大切にしながら丁寧に作業しましょう。

数分間磨いたら、別の清潔な布でクリーナーを拭き取り、乾拭き仕上げを行います。

仕上げには表面の透明感を取り戻すための保護コートスプレーを使用するのもおすすめです。

特に照明の反射や指紋などが気になるスマートフォンのケースやディスプレイ部分などにはこの方法が効果的です。

深い引っかき傷の修復方法

深い引っかき傷は浅いスリ傷とは異なり、表面の樹脂層を大きく削っている可能性があるため、丁寧で段階的なアプローチが必要です。

まずは目の粗い研磨剤(たとえば耐水ペーパーの1000番)を用意し、傷の周辺を水で濡らしながら均一に研磨します。

無理に一気に磨くと傷の段差が悪化することがあるため、均等に面を整えるように磨くのがポイントです。

初期研磨後は1500番、2000番、3000番と番手を上げながら研磨を重ねていき、目に見える粗さを徐々にならしていきます。

その後、プラスチック用コンパウンドを用いて最終仕上げを行います。

コンパウンドは粗目から細目へと段階的に使い分けると効果的です。

最後に艶出しや表面保護の目的でプラスチックコート剤を塗布することで、美しさが長持ちします。

特に車のメーターカバーや家電製品のパネルなど、見た目と耐久性が求められる部位には有効です。

歯磨き粉を使った簡単な傷消しテクニック

家庭にあるもので手軽にプラスチックの傷を消したい場合には、研磨成分入りの歯磨き粉が便利な代用品となります。

特に細かいスリ傷やくすみに対して効果的です。

使い方は簡単で、少量の歯磨き粉を柔らかい布に取り、傷のある部分に小さな円を描くように軽く擦っていきます。

ただし、ジェルタイプの歯磨き粉やホワイトニング用で粒子が大きすぎるものは、かえって傷を増やす原因になるため避けましょう。

磨き終わったら水で濡らした布でしっかりと拭き取り、最後に乾拭きします。

複数回繰り返すことでより高い効果が得られます。

特にCD・DVD、時計の文字盤カバー、プラスチック製のスマホスタンドなど、日常で手に触れやすく傷つきやすいアイテムに対して効果が高く、コストもかからず手軽に実践できるため初心者にもおすすめの方法です。

100均で揃うプラスチック傷消し用品

必要な道具の一覧と価格

100円ショップには、プラスチックの傷を消すために活用できる便利な道具が多数揃っています。

代表的なものとしては、研磨剤入りクリーム、プラスチック用コンパウンド、メラミンスポンジ、マイクロファイバークロス、綿棒、耐水サンドペーパー(800〜3000番)、アクリル板磨きシートなどがあります。

中には「お手入れセット」として販売されている場合もあり、コスパよく必要な道具をまとめてそろえることも可能です。

効果的なコンパウンドの選び方

傷の深さや素材に合わせて「粗目・中目・細目」を使い分けるのがポイント。

100均でもこれらが手に入り、特にダイソーやキャンドゥでは車用もあり応用可能。

コンパウンドは柔らかい布で優しく使用し、目立たない場所でのテストが推奨されます。

アクリルを使用した効果的な商品レビュー

アクリル素材に100均の傷消しアイテムを使った実験では、「コンパウンド+メラミンスポンジ」の組み合わせが高評価。

軽度な傷にはスポンジのみでも十分、やや深めの傷にはコンパウンドで自然な仕上がりに。

アクリルは柔らかいため、強く磨きすぎないことが重要です。

自宅でできるプラスチック傷消しのやり方

ペットボトルの傷を消す簡単な方法

ペットボトルは日常的によく使われる一方で、表面が柔らかく傷つきやすいため、美観を保つにはこまめなお手入れが必要です。

浅い擦り傷や曇りであれば、メラミンスポンジを使用するだけでもある程度の透明感を回復させることが可能です。

メラミンスポンジを少し濡らし、力を入れすぎないよう優しく円を描くように磨くことで、表面の微細な傷をなめらかに整えることができます。

より目立つ傷がある場合には、100均で手に入るプラスチック用コンパウンドをマイクロファイバークロスに少量取り、軽く磨いていきます。

透明なボトルの場合、磨きすぎると光の屈折が不自然になることがあるため、全体のバランスを見ながら作業することが大切です。

最後に水でしっかり洗い流し、乾いた布で水分を拭き取れば、傷が目立ちにくくなり見た目もすっきりと整います。再利用やDIYに活用したい場合にもおすすめの方法です。

引っかき傷を目立たなくする技術

プラスチック表面についた引っかき傷は、照明の反射や角度によって非常に目立つことがあります。

こうした傷に対応するには、まず傷の深さを見極め、適切な方法を選ぶことが重要です。

浅い引っかき傷であれば、マイクロファイバークロスに歯磨き粉を少量取り、傷に沿って優しく磨くことで目立たなくすることが可能です。

歯磨き粉の代わりに、100均で販売されている研磨クリームや液体コンパウンドを使うと、より高い効果が得られます。

中程度の傷であれば、耐水サンドペーパー(1500〜3000番)を使って水研ぎを行い、段差をなくすように整えてからコンパウンドで仕上げる方法が有効です。

また、作業後にコーティング剤や艶出しスプレーを併用することで、表面のムラを防ぎ、自然な光沢を再現することができます。

作業は必ず目立たない部分で試してから全体に行うようにし、失敗を防ぎましょう。

研磨剤を使った本格的な傷消し

プラスチック製品の中でも、長期間の使用や摩擦によって深く目立つ傷が付いた場合には、研磨剤を用いた本格的な傷消し作業が必要です。

まず、研磨作業に適した環境を整え、作業する面をしっかりと固定しておくことが重要です。

傷の程度に応じて、耐水サンドペーパーの番手を選びます。

たとえば1000番で粗研磨を行い、その後1500番・2000番・3000番と番手を細かくしていくことで、徐々に表面を滑らかに整えることができます。

その後、プラスチック専用の粗目、中目、細目のコンパウンドを段階的に使用し、最終的に透明感と艶を取り戻すように仕上げていきます。

仕上げには艶出し剤やコーティングスプレーを使うことで、傷の再発を防ぎ、清掃性も向上します。

この作業は時間と手間がかかりますが、くすんだプラスチック製品を新品同様に蘇らせることが可能です。特に家電パーツ、車内装、カメラのカバーなどにおすすめの方法です。

透明プラスチックの補修作業

補修に必要なツールとその使い方

透明プラスチックの補修には、傷の深さや用途に応じて適切なツールを揃えることが成功の鍵となります。

まず、軽度な傷には「マイクロファイバークロス」「プラスチック専用クリーナー」「細目コンパウンド」が基本のセットになります。

中〜深度の傷に対しては「耐水サンドペーパー(1000〜3000番)」「メラミンスポンジ」「粗目〜中目コンパウンド」「コーティングスプレー」も必要です。

作業には、作業面をしっかり固定できる滑り止めシートや、細かい部分用に「綿棒」「竹串」などもあると便利です。

使用時はまず、対象の表面を中性洗剤などで洗浄・脱脂しておきましょう。

次に、サンドペーパーで磨く場合は必ず水を含ませ、傷の周囲を均一に研磨します。

その後、コンパウンドを布に取り、段階的に粒度を細かくしながら研磨し、艶を戻していきます。

最後にコーティングスプレーを吹きかけ、表面を保護・仕上げることで透明度の高い仕上がりになります。

仕上げのポイントと注意点

透明プラスチックの補修作業では、仕上げの段階が最も重要です。

作業中の細かいキズやムラが残っていると、光の反射によって補修部分がかえって目立ってしまうことがあるため、最後まで丁寧に磨き上げることが成功のポイントです。

まず、最終研磨は必ず「細目〜超微粒子コンパウンド」で行い、光沢が均一になるよう布の方向を一定に保ちながら磨くのがコツです。

仕上げの際は「マイクロファイバークロス」を使用し、力を入れすぎず、やさしく仕上げましょう。

さらに高級感ある光沢を求める場合は「液体ポリッシュ」や「アクリルコーティング剤」を使用することで、表面に皮膜を形成し、傷の再付着や曇り防止にもなります。

また、作業環境がホコリっぽい場所だと補修面にゴミが混入しやすいため、換気がよく清潔な作業スペースを選ぶことも大切です。

最後に、補修対象が直射日光や熱に晒される場所である場合には、耐熱・UVカット機能付きの保護剤を選ぶとより長持ちする仕上がりが得られます。

メーカー別のおすすめ商品

透明プラスチック補修に使えるおすすめ商品は、国内外問わず多くのメーカーから販売されています。

たとえば「SOFT99」のプラスチッククリーナー&コンパウンドは自動車のライトやメーターカバー向けに開発されており、高い透明度の回復力と持続性が評価されています。

また「ピカール」は金属用として有名ですが、プラスチックにも使える微粒子タイプがあり、透明アクリルなどにも適しています。

「3M」のプラスチック用研磨ディスクや液体ポリッシュは、業務用にも使用される品質で、特に業者レベルの仕上がりを目指したい方には最適です。

100円ショップでは「ダイソー」や「セリア」がコンパウンド入りのクリーナーやメラミンスポンジを取り扱っており、軽度な補修には十分実用的です。

また「Holts(ホルツ)」のプラスチックポリッシュシリーズも人気が高く、コンパウンドの粒度が豊富に揃っているため、目的に合わせて細かく調整しやすいのが特徴です。

いずれの製品も、対象となる素材に対して安全に使えるかを事前に確認し、テストしてから使用することでトラブルを防ぐことができます。

プラスチック傷を消すための追加アイデア

消しゴムを使った新発見の技

一見意外に思えるかもしれませんが、文房具の「消しゴム」はプラスチックの軽微な傷や汚れを除去するのに役立つことがあります。

特に白いPVC製の消しゴムは粒子が細かく、表面の曇りや擦れ傷を軽く研磨する効果があります。

使用方法は、表面のホコリや汚れを中性洗剤で洗い落として乾かした後、傷のある箇所を優しく擦るだけ。

力を入れすぎると逆に傷が悪化することがあるため、一定方向に軽い力でなでるように使用するのがポイントです。

特に、スイッチ類、リモコン、プラスチック文具、プラモデルなど、細かく装飾された部分や複雑な形状の箇所において有効で、機械的な研磨では届きにくいエリアにもフィットします。

また、100均やホームセンターで販売されている「汚れ落とし用消しゴム」や「多目的消しゴム」は、素材に合わせた摩擦力設計がなされており、一般的な消しゴムより効果的な場合もあります。

仕上げには柔らかいクロスで表面を拭き上げておくと、傷の跡がさらに目立たなくなります。

ピカールによる職人技の仕上げ

金属磨きとして有名な「ピカール」ですが、実はその中でも「ピカールケア」や「ピカール液(極細目タイプ)」は、プラスチックの表面処理にも高い効果を発揮します。

特にアクリルやポリカーボネートといった硬質透明プラスチックのくすみや浅い傷に対しては、プロ仕様ともいえる輝きを取り戻すことができます。

使い方は簡単で、まず柔らかいクロスに少量のピカールを取り、磨きたい部分を円を描くように優しくこすります。

ここで注意すべきは、通常の「ピカール液(標準タイプ)」は研磨力がやや強めで、柔らかいプラスチックには不向きな場合があるため、必ず目立たない場所でテストしてから使用しましょう。

作業後は乾いた布でしっかり拭き上げ、必要に応じて水拭きして残留成分を取り除きます。

ピカールを用いた磨きは、模型製作や高級プラ製品のメンテナンスなど、見た目重視の仕上げに特に適しており、最終仕上げとしてプロの間でも利用されています。

傷消しと同時に光沢を強化できる点で、他の研磨剤にはない魅力があります。

家庭で試せる液体メソッド

家庭にあるもので手軽にプラスチックの傷を目立たなくしたい場合、さまざまな液体を活用した「液体メソッド」が効果を発揮します。

代表的なものには「中性洗剤」「植物性オイル(例:オリーブオイルや椿油)」「ガラスクリーナー」「液体歯磨き」などがあります。

中性洗剤は表面の皮脂や汚れを落とす前処理に最適で、油膜や手垢による曇りを改善するだけで見違える透明感が得られる場合もあります。

植物性オイルは、極浅い傷やくすみのある箇所に少量を塗布し、布で丁寧に磨き上げることで、光の乱反射を抑えて傷を目立たなくする効果が期待できます。

また、液体歯磨きには微細な研磨成分が含まれているため、軽度の傷に対して歯磨き粉と同様に応用可能です。

いずれの方法でも、作業後は水拭きまたは乾拭きでしっかりと残留液を除去することが大切です。

これらの方法はコストをかけず、身近な道具で手軽に試せるため、初めてプラスチックの傷消しを試みる方にもおすすめのアプローチです。

100均アイテムを活用したDIY傷消し

ショップ別に見るおすすめアイテム

100円ショップ各社では、プラスチックの傷消しに活用できるアイテムが多数取り扱われており、店ごとに特徴的な商品ラインナップがあります。

ダイソーでは「コンパウンド(粗目・細目)」「キズ消しクリーム」「メラミンスポンジ」「マイクロファイバークロス」などが特に豊富に揃っており、車用品コーナーを中心に探すと見つかりやすいです。

また、「お手入れグッズセット」や「ミニ研磨セット」など、初心者向けにまとめられた商品もあります。

セリアでは、見た目にもおしゃれなパッケージの「メンテナンス用ポリッシュ剤」や「磨きクロス」が人気で、小型のアクリル製雑貨や文具の補修にも適しています。

キャンドゥでは、コンパクトな「傷消しシート」や「細部研磨用スティック」、さらにプラスチック専用のクリーナーがあり、小規模なDIY用途や模型・ホビー系の作業に最適です。

ショップごとの特徴を押さえて、自分の目的に合ったアイテムを選ぶことで、より効率的で満足のいく補修作業が可能になります。

手頃な価格で試す新しい手法

100均商品を活用したDIY傷消しは、価格の安さ以上にその「手軽さ」と「自由な発想」が魅力です。たとえば、メラミンスポンジは水だけで軽い研磨効果があり、表面の曇りや細かい傷をサッと拭くだけで改善することがあります。

また、研磨剤入りの歯磨き粉とマイクロファイバークロスを組み合わせることで、家庭にあるアイテムに加え100均素材を併用する独自のテクニックも可能です。

最近では「液体消しゴム」や「樹脂コート剤」なども登場しており、プラスチック表面に薄い被膜を作ることで、傷を物理的に隠すという新しいアプローチも注目されています。

さらに、DIY愛好者の間では「プラスチック用補修ペン」や「リペアフィルム」などを使った応用術も話題となっており、100均のアイテムだけでも驚くほど高度な補修が実現できます。

これらの方法は失敗しても金銭的ダメージが少ないため、初心者でも安心してチャレンジしやすく、工夫次第でプロに近い仕上がりも目指せるのが魅力です。

効果的なレビューと実際の評価

100均アイテムを使った傷消しに関する実際のレビューや口コミを見ると、価格以上の満足感を得ているユーザーが多いことが分かります。

たとえばダイソーの「プラスチック用コンパウンド」は、「スマホケースの傷が目立たなくなった」「アクリルフォトフレームが蘇った」といった声が多く、コンパクトで使いやすい点も評価されています。

セリアの「磨きクロス」はデザイン性にも優れており、洗って繰り返し使えるためエコ意識の高いユーザーにも支持されています。キャンドゥでは、「細かいパーツ用の傷消しシートが精密作業に向いている」といった意見があり、模型やメガネフレームの補修に活用されるケースが目立ちます。

またYouTubeやブログでは、これらの100均アイテムを使った「ビフォーアフター」動画やレビュー記事も豊富に公開されており、実際の効果を写真や映像で確認できるのも安心材料です。

こうした情報を参考にすれば、自分に合った補修方法を事前にイメージしやすく、失敗のリスクを減らすことができます。

簡単!プラスチック傷消しの実践レビュー

効果のある商品比較

実際にプラスチックの傷消しに使用された商品を比較すると、それぞれの特性や仕上がりの質に明確な違いが見られます。

たとえば、ダイソーの「プラスチック用コンパウンド(粗目・細目)」は、浅いスリ傷や表面の曇りに対して効果があり、100円ながらもしっかりとした研磨力を発揮します。

ピカールの「ケアタイプ」は、粒子が非常に細かく、光沢を損なうことなく仕上げができるため、アクリル素材や高光沢パネルに向いています。

ホルツの「プラスチックポリッシュ」は、やや価格は上がりますが、車のメーターパネルやバイクの風防などに使われることが多く、耐久性のある美しい仕上がりが得られます。

一方で、液体タイプの傷消し製品は、塗って乾かすだけで光沢を与える簡便さが評価されており、作業時間をかけたくないユーザーに人気です。

用途や素材、作業のしやすさを考慮すると、同じ「傷消し」でもアイテムごとに適材適所があり、比較しながら選ぶことが非常に重要です。

ユーザーの体験談を集めて

プラスチック傷消しに挑戦したユーザーの体験談には、商品レビューだけでは分からないリアルな成功例や失敗談が詰まっています。

例えば、「100均のコンパウンドで時計のカバーを磨いたら、新品のような輝きになった」という声や、「思ったより削れすぎて、逆に表面が白っぽくなってしまった」という体験談もあります。

あるユーザーは、自転車のライトカバーの黄ばみと傷をコンパウンドと研磨クロスで磨き、驚くほど透明度が回復したと報告しています。

また、アクリル製の収納ボックスに使った結果、「細かい擦り傷は消えたが、深いキズは完全には消えなかった」といった現実的な意見も見られます。

中には親子でDIY感覚で補修を楽しんだという投稿もあり、100均アイテムを活用することで身近なものを自分の手で蘇らせる満足感を得ている人が多いようです。

こうした体験談を参考にすることで、自分の目的に合った方法や注意点を事前に把握することができ、より失敗の少ない傷消し作業につながります。

Amazonでの購入率と評価

Amazonでは、プラスチックの傷消しに関する製品が数多く出品されており、評価やレビューの数は商品の信頼性や人気を測る重要な指標となっています。

たとえば、「ピカール液(極細目)」は数千件を超えるレビューがあり、平均評価も4.4前後と非常に高評価。

特に「プラ素材でもツヤが出た」「少量で長持ちする」などの実用的なコメントが多く寄せられています。

ホルツの「プラスチックポリッシュ」も、自動車関連カテゴリで高評価を得ており、車好きのユーザーから「くもりが消えて視認性がアップした」などの声があります。

一方、1000円以下の低価格帯製品でも、「簡単に磨けた」「予想以上に仕上がりが良い」といったレビューが目立ち、コスパ重視の層に人気です。

さらに、Amazonランキング上位に位置する製品は常にレビューが更新されており、季節や使用目的に応じたリアルタイムの情報が得られるのも大きな利点です。

購入前にレビューをよく読み、評価の高い商品を選ぶことで、初心者でも安心して補修作業に取り組むことができます。

様々なプラスチックとその傷消し

タイプ別プラスチックの特徴

プラスチックと一口に言っても、その種類は非常に多岐にわたります。

それぞれの素材には特性や強度、透明度、柔軟性などが異なり、傷のつきやすさや補修方法にも大きな違いが生じます。

たとえば、アクリル樹脂(PMMA)は高い透明度と光沢を持ちますが、比較的硬く割れやすい一方で、表面は細かい傷が入りやすい傾向があります。

ポリカーボネート(PC)はアクリルより柔軟で衝撃に強く、レンズや防護シールドなどに使われますが、こちらも細かい傷は付きやすく、研磨処理での補修が有効です。

ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)は柔らかく軽量な素材で、容器や家庭用品に多く使われていますが、表面が柔らかいため、研磨による傷消しは素材を変形させやすく慎重さが求められます。

また、塩化ビニル(PVC)は摩擦に比較的強く、看板やパイプに多用されていますが、高温に弱く熱で変形しやすいという特徴があります。

まずは対象のプラスチックの種類を確認することで、最適な傷消し方法や使用すべき道具の選択がしやすくなります。

最適な傷消し方法の選び方

プラスチックの種類や傷の程度によって、効果的な傷消し方法は異なります。

たとえば、アクリル製品のように透明度が重視される素材には、コンパウンドを用いた細かな研磨と光沢仕上げが適しており、粒子の細かい研磨剤を段階的に使うことで、ほぼ新品のような透明感を取り戻すことが可能です。

一方で、ポリプロピレンなど柔らかい素材に対しては、サンドペーパーやコンパウンドを強く使うと表面が白化してしまうことがあり、目立たない範囲でのテストが不可欠です。

また、表面加工(ツヤ消し・マット仕上げ)が施されたプラスチックでは、磨くことで質感が変わってしまう可能性もあるため、クリーナーや艶出しスプレーなどの仕上げ材で見た目を整える方が無難です。

さらに、凹みを伴う傷や、プラスチック自体が割れてしまったケースでは、研磨ではなく接着剤やUV硬化樹脂を使った補修方法の方が効果的です。

使用する道具の相性や力加減、仕上げ材の特性を理解し、素材に合った方法を選ぶことが、失敗を防ぎ美しい仕上がりにつながります。

特殊なレンズの補修法

光学機器や拡大鏡、メガネ、カメラのレンズなどに使用されるプラスチックレンズは、非常にデリケートで高精度な透明性が求められます。

そのため、通常の研磨方法では逆に視認性を損ねてしまう可能性があるため、補修には専用の技術と道具が必要です。

一般的にレンズに使われるプラスチックは、ポリカーボネートやアクリルが多く、それぞれの素材に応じて専用のクリーナーやポリッシュ剤を使います。

たとえば、「レンズ用の極細目コンパウンド」や「プラスチックレンズクリーナー(反射防止コート対応)」は、表面にある微細な擦り傷や曇りを優しく取り除き、透明度を回復させることができます。

作業の際は、傷を確認しながら柔らかい布でゆっくりと磨き、乾拭きではなく湿らせたクロスを使うことで静電気によるホコリの再付着を防げます。

また、特殊コーティングが施されたレンズの場合、研磨作業そのものがコートを剥がすリスクになるため、事前にメーカー仕様やコーティング内容を確認することが重要です。

プロ仕様の「レンズ研磨キット」や「保護膜再生スプレー」なども市販されており、視認性を損なうことなく、機能性を維持したまま補修を行うことが可能です。

プラスチック製品の長持ちさせるためのTips

メンテナンス方法と日常の注意点

プラスチック製品を長持ちさせるためには、日常的なメンテナンスと使い方の工夫が非常に重要です。

まず、定期的な清掃が基本です。

中性洗剤を使用して柔らかい布で優しく拭くことで、ホコリや皮脂汚れを除去できます。

特に透明なプラスチックは汚れが目立ちやすく、劣化を早める原因にもなるため、こまめなケアが効果的です。

また、日光や高温多湿な環境に長時間さらすと、変色や変形、素材の劣化が進行するため、使用後は直射日光を避けた場所に保管することが大切です。

さらに、洗浄時にたわしや研磨力のあるスポンジを使用すると、細かい傷が増え、くもりの原因になるため、素材に適したソフトなクロスやスポンジを選びましょう。

日常の使用では、強い衝撃を与えないようにし、特にパキッと割れやすいアクリルやスチロール製品には注意が必要です。

滑り止めマットの上で使用する、重ね置きを避けるなどのちょっとした工夫が、製品の寿命をぐっと伸ばしてくれます。

使用する際の価格戦略

プラスチック製品を選ぶ際には、価格と品質のバランスを見極める「価格戦略」が長持ちにも直結します。

安価な製品は手に取りやすい反面、素材の厚みや加工精度が低いため、傷や破損が発生しやすく、頻繁に買い替えることになる場合もあります。

その一方で、やや価格帯の高い製品は、高品質なポリカーボネートやABS樹脂などを使用しており、耐久性や耐衝撃性に優れています。

特に繰り返し使うキッチン用品や収納ボックス、携帯ケースなどは、初期投資が高めでも長期間使える製品を選ぶ方が、結果としてコストパフォーマンスが良くなります。

また、製品のスペックだけでなく、用途や使用頻度を考慮することも重要です。

例えば、一時的なイベントで使う場合は100均商品でも十分ですが、長期的な保管や屋外使用が前提であれば、UVカット加工や耐寒耐熱性能を備えた製品を選ぶ方が賢明です。

このように、「安ければよい」ではなく「使い方に合った品質を選ぶ」ことが、経済的で環境にもやさしい選択となります。

評価の高い商品を選ぶために

長く使えるプラスチック製品を選ぶには、事前に評価やレビューをしっかり確認することが大切です。

ネットショッピングサイトや比較レビュー記事、YouTubeなどの動画レビューは、実際の使用感や耐久性を知るうえで非常に有用な情報源となります。

評価の高い商品は、多くのユーザーによって実際に使われた実績があるため、信頼性が高く、トラブルが少ない傾向にあります。

特に注目すべきポイントは、「耐久性」「洗いやすさ」「傷のつきにくさ」「素材の厚み」などで、これらが満たされている製品は長期間の使用にも耐えやすいといえます。

また、ランキング形式で掲載されているサイトでは、ジャンル別に売れ筋商品や評価の高い製品がまとめられており、自分の目的に合ったアイテムを効率的に探すことができます。

レビューを見る際は、星の数だけでなく、「どのような使い方で」「どのくらいの期間使ったか」といった具体的な内容にも注目することで、より信頼できる判断が可能になります。

情報収集を怠らず、実績のある製品を選ぶことで、結果的に満足度が高く、長く愛用できるプラスチック製品に出会える確率が高まります。

まとめ:100均アイテムでプラスチック製品を美しく蘇らせよう

プラスチック製品の傷は、日常のちょっとした衝撃や摩擦でも簡単についてしまいますが、必ずしも買い替える必要はありません。

この記事では、透明プラスチックやアクリルの補修方法から、深い引っかき傷への対応、さらには100均で手に入る便利なアイテムや意外な裏技まで、幅広い傷消しのテクニックをご紹介しました。

ダイソーやセリア、キャンドゥなどの100円ショップには、初心者でも扱いやすい道具が豊富に揃っており、コストをかけずに補修が可能です。

商品選びや補修の際には、プラスチックの種類や傷の深さに合わせた方法を選ぶことが成功のポイント。また、補修後のメンテナンスや日常の扱い方にも気をつけることで、お気に入りのアイテムをより長く、美しく使い続けることができます。

「自分の手で直せる」という楽しさと達成感も、DIY傷消しの魅力のひとつ。ぜひ、この記事を参考にあなたの大切なプラスチック製品を蘇らせてみてください。