「気づいたらリビングがプラレールだらけ…」「片付けてって言っても、なかなかうまくできない…」そんなお悩み、ありませんか?特にプラレールはパーツの種類も多く、レール・車両・橋脚など形もサイズもバラバラ。片付けるのが大変なおもちゃのひとつですよね。

でも実は、ちょっとした工夫と身近なアイテムを使えば、子どもが「自分で片付けたくなる仕組み」をつくることができるんです。鍵になるのは、100均アイテムの活用と、“ぴったり収まる気持ちよさ”で人気のシンデレラフィット収納術。

この記事では、100円ショップで揃うグッズを使って、無理なく・楽しく・続けやすいプラレール収納のコツをたっぷりご紹介します。子どもの年齢や性格に合わせたアイデア、ニトリや無印との比較、ラベルづくりやDIYの楽しみ方まで、盛りだくさんでお届けします。

読み終わったときにはきっと、「これならできそう」「今日から試してみたい!」と思っていただけるはず。さっそく、お片付けが楽しくなる収納アイデアをのぞいてみましょう。

子どもが“自分で片付けたくなる”収納の秘密

なぜプラレール収納が悩みのタネになるの?

プラレールのおもちゃは、子どもたちにとって夢中になれる遊びのひとつ。でも、ママにとっては「片付けてもすぐ散らかる」「レールがどこかに行ってしまう」など、悩みのタネになることも少なくありませんよね。レールや車両、橋脚パーツなどが意外とかさばる上に、形もバラバラで収納が難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。

さらに、子どもが小さいうちは「お片付けしようね」と声をかけても、なかなか思うように片付けてくれなかったり、どうやってしまえばいいのかわからず戸惑っていたりすることもあります。親としては、少しでもスムーズに片付けられる仕組みを整えておきたいですよね。

片付けが楽しくなる工夫とは?

実は、「楽しくなる片付け」にはちょっとした工夫があるんです。ただ収納するだけではなく、子どもが「自分でできた!」「ここにしまうのが楽しい」と感じられるようにすることがポイント。たとえば、収納ケースをおもちゃの種類ごとに分けてラベルを貼ったり、写真をつけたりすると、小さな子でも視覚的にわかりやすく、遊びの延長で片付けができるようになります。

「電車はこのケース」「レールはこの箱」といったふうに、決まった“おうち”があると、子ども自身が安心して使い続けられますし、達成感も生まれます。大人がきちんと片付けてほしいと思う気持ちと、子どもが楽しく遊びたい気持ちのバランスを取るためには、この“遊び心のある収納”がカギになってくるんですね。

家族全員が使いやすい仕組み作りの大切さ

片付けは、子どもだけに任せてしまうものではありません。家族みんなで協力して、おもちゃの居場所を共有することが大切です。パパや兄弟姉妹も、「これはここに戻すんだったよね」と自然と関われるような仕組みがあると、おうち全体の空気もやわらかくなり、片付けがもっと楽しくなります。

特に忙しい毎日の中では、ママ一人で片付ける負担を減らせることも大事なポイント。誰が片付けても迷わないように、収納場所をシンプルにわかりやすくしておくと、無理なく続けられるようになりますよ。見た目がきれいに整っているだけで気分もすっきりしますし、何より子ども自身が「これは自分の仕事なんだ」と感じるようになれば、片付けも成長の一歩に変わっていくはずです。

100均アイテムで叶える!プラレール収納の基本

選ぶポイントは“軽い・丈夫・見える”が正解

プラレール収納を考えるとき、「100均のアイテムって本当に使えるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。でも最近では、100均には驚くほど実用的で、おしゃれな収納アイテムがたくさん揃っているんです。しかも、子どもが扱いやすくて、ママにとっても“ラクに続けられる”ものが多いのがうれしいポイント。

選ぶときに意識したいのは、「軽い」「丈夫」「中身が見える」こと。この3つのバランスが、子どもが自分でお片付けするためのカギになります。軽いケースなら小さな手でも持ち運びしやすく、丈夫な素材なら多少乱暴に扱っても安心。そして透明ケースや半透明の収納を選べば、中に何が入っているかパッと見てわかるので、取り出しやすく戻しやすいのです。

特に最近では、フタ付きのボックスやスタッキング(積み重ね)できるアイテムも充実していて、プラレールのような細かいパーツにもぴったり。おうちのスペースや使いやすさに合わせて、ぴったりのアイテムを見つけてみてくださいね。

レール・車両・橋脚パーツの収納パターン別紹介

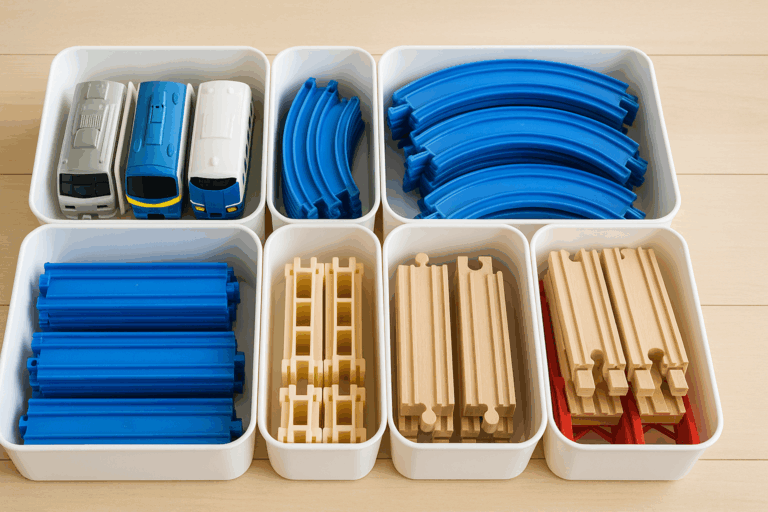

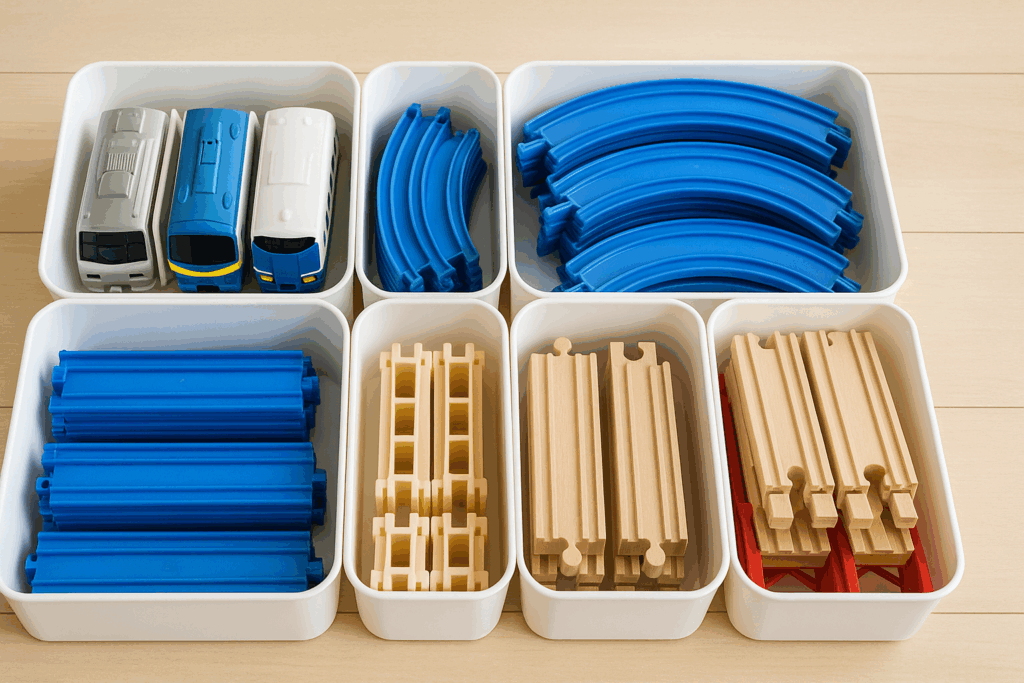

プラレールは、パーツの種類が多くてそれぞれサイズも形も違いますよね。ごちゃっと全部まとめてしまうと、次に遊ぶときに探すのが大変になってしまいがち。そこでおすすめなのが、「パーツごとの分け収納」です。

まずレールは、長さがあるのでA4サイズのファイルケースや、深さのあるボックスが使いやすいです。立てて収納すれば、省スペースで取り出しもスムーズ。カーブや分岐など形状でざっくり分けておくと、子どももすぐに使いたいレールを見つけられます。

車両は、個別にケースで区切る方法が◎。小さなプラケースや、仕切り付きの引き出しタイプの収納がおすすめです。お気に入りの電車を“見せる収納”にすれば、子どもも毎日眺めるのが楽しくなります。

橋脚や情景パーツなどは、不定形な分ごちゃつきやすいですが、深めのボックスにまとめておけばすっきり。使用頻度が低いものは、蓋つきケースにして高い位置にしまうなど、使いやすさに応じて工夫してみましょう。

「博士ちゃん」でも話題!今どきの収納トレンド

最近ではテレビ番組の「博士ちゃん」などでも、子どもが工夫して考えた収納術が話題になっていますよね。特にプラレール好きのお子さんが、自分で仕切りを作ったり、レイアウト図と一緒に保管したりと、まるで“ミニ鉄道博物館”のように整えている姿に感動するママも多いはず。

このように「遊び」と「片付け」をセットで考えるアイデアは、まさに今どきの収納トレンド。自分で仕切りを作るDIYタイプの収納ボックスや、100均で買えるすのこやワイヤーネットを使って“見せる収納”を楽しむのも、子どもにとって魅力的な仕組みになります。

また、「シンデレラフィット」という言葉もSNSやママブログでよく見かけるようになりましたよね。これは、収納ケースとアイテムがぴったりサイズで気持ちよく収まる様子のこと。100均アイテムの中には、プラレール専用かと思うほどジャストサイズのケースもあるので、ぜひ店頭で試しながら探してみてください。ぴったりはまったときの気持ちよさは、ママにも子どもにもクセになりますよ。

話題の“シンデレラフィット”って?

シンデレラフィットとは?収納での効果を解説

最近よく耳にする「シンデレラフィット」という言葉。SNSやテレビでも話題になっていますが、これは“ぴったりサイズで気持ちよく収まる収納”を指す言葉です。ガラスの靴がシンデレラの足にぴったり合ったように、収納ケースと中に入れる物がぴったりフィットする状態を表しています。

たとえば、100均のケースにプラレールの車両がぴったり収まったり、ファイルボックスにレールが縦にすっきり収まったりしたときのあの感覚。見た目が整うだけでなく、「無駄なくしまえる」という満足感があり、ママにとっても子どもにとってもとても気持ちのよい体験になります。

この“ぴったり感”は、整理整頓へのモチベーションを高めてくれる不思議な力があります。あえて専用の収納グッズを買わなくても、100均などでちょうどよいサイズのケースを見つけたときには、小さな発見のような嬉しさがあるんですよね。

おもちゃごとに分けるだけで子どもが喜ぶ理由

子どもにとって「片付ける」という行動は、最初はちょっぴり面倒なもの。でも、“ここにしまえばいい”という場所が明確にわかると、一気にやる気スイッチが入りやすくなるんです。

たとえば「電車はこのケース」「レールはこの箱」「橋脚パーツはここ」というように、アイテムごとに分けて、ぴったり収まるように整えておくと、子どもは視覚的にもわかりやすくなり、自分で考えて動けるようになります。

また、シンデレラフィットの収納は、ゲーム感覚で楽しめる要素もあります。まるでパズルのように「どこにしまおうかな?」「ぴったり入った!」という小さな成功体験が積み重なることで、自然と片付けが楽しくなっていくんです。

さらに、自分専用の収納スペースがあることで、子どもにとって「これはぼくの(わたしの)場所」と感じられるようになり、おもちゃを大切にする気持ちも育まれていきます。

片付けの習慣が身につく!年齢別フィット活用法

年齢や発達段階に合わせて、シンデレラフィット収納の取り入れ方を少しずつ変えていくと、より効果的に片付けの習慣が身についていきます。

たとえば、3歳〜4歳くらいの小さな子には、「ポイっと入れるだけ」でOKな大きめのボックス収納がおすすめです。ざっくりでも自分でできた!という体験が何より大切。透明のボックスに写真付きラベルを貼ると、視覚的にわかりやすくなり、お片付けの第一歩につながります。

5歳〜6歳になると、少しずつ分類することができるようになってきます。この時期には、アイテムごとにケースを分けるシステム収納がぴったり。ボックスのサイズがぴったり合う「シンデレラフィット」な収納を用意することで、どこにしまえばいいかが明確になり、自信を持って片付けに取り組めるようになります。

小学生以降になると、自分で整理整頓のルールを決めることもできるように。100均の仕切りケースや引き出しボックスなどを活用して、「見せる収納」や「ジャンル別収納」など、より細かい工夫を取り入れていくと、楽しみながら整理整頓のスキルを伸ばすことができます。

こうした年齢ごとの工夫を少しずつ取り入れていくだけで、無理なく自然に片付けの習慣が育まれていきます。ママがそっとサポートしながら、成長に合わせてステップアップしていくことが、長く続けるコツになりますよ。

実践!100均活用術&収納アイデア集

ファイルケースや書類トレーで“立てる収納”

プラレールの収納といえば、つい「大きな箱にまとめて入れる」スタイルを思い浮かべがち。でも、いざ遊ぼうとしたときに「下の方のレールが取り出せない…」「全部ひっくり返しちゃった…」なんてこともありますよね。そんなお悩みを解決してくれるのが、“立てて収納する”という発想です。

100均にあるA4サイズのファイルケースや書類トレーは、まさにこの“立てる収納”にぴったり。たとえば、直線レールや曲線レールをそれぞれ分けて、立てて並べるだけで、とってもすっきり。取り出すときにもサッと取り出せて、片付けるときにも「ここに戻すだけ」でOKというわかりやすさが魅力です。

特に無印風の半透明ファイルケースなどは、中身が見えつつごちゃごちゃ感も抑えられて、見た目もすっきりおしゃれ。収納棚やカラーボックスにそのまま並べるだけで、プチ整頓スペースが完成します。

すのこやワイヤーネットでDIY風収納

「既製品のケースではサイズが合わない」「遊び場の雰囲気に合う収納を作りたい」そんなときは、100均すのこやワイヤーネットを使ったDIY収納がオススメです。

すのこはカットしやすく、木のナチュラルな雰囲気も可愛らしいので、プラレールの“鉄道感”にも相性バッチリ。簡単な木工ボンドや結束バンドを使えば、ちょっとした棚やスタンドが手作りできちゃいます。車両を並べて飾れる展示棚を作れば、子どもも“電車屋さん”のような気分で楽しめるかも。

一方、ワイヤーネットは軽くて丈夫、そしてサイズ展開も豊富。吊るす・引っ掛ける収納との相性が良く、壁や棚の側面に引っ掛け収納をプラスしたり、S字フックや収納ポーチと組み合わせてパーツを整理したりと、応用がききます。

DIYが初めてでも、100均素材なら気軽にチャレンジしやすいので、ぜひ週末に親子で楽しみながら作ってみてはいかがでしょうか。

写真&ラベルでわかりやすく!見た目も楽しく

収納で意外と重要なのが「ラベル」。とくに小さなお子さんにとっては、「これはどこに片付ければいいの?」が見た目でわかることがとっても大切なんです。

おすすめは、写真ラベルとイラストラベルのダブル使い。たとえば、車両の写真をスマホで撮って印刷し、ラベルとして貼るだけでも、子どもにとっては大きな助けになります。まだ文字が読めない年齢でも、「この電車はここに入れるんだ!」と自分で判断できるようになりますよ。

また、ラベルは色や形でも工夫ができます。赤いラベルはレール、青は電車、黄色は橋脚など、色分けで視覚的に分けるのもおすすめ。さらに、お気に入りのキャラクターシールやマスキングテープで飾れば、子ども自身が「自分の収納スペース」として愛着を持つようになっていきます。

“見た目が楽しい収納”は、片付けへのハードルをグッと下げてくれます。ラベル作りも親子で一緒に楽しめるアクティビティとして、ぜひ取り入れてみてください。

隠れた裏ワザアイテム&活用法まとめ

100均には、いわゆる“収納用品”として売られていないのに、実はプラレール収納に大活躍するアイテムがたくさんあります。

たとえば「仕切り付きのお弁当ケース」は、車両の個別収納にぴったり。クッション性があるものなら傷も防げて◎。キッチン用のフリーザーバッグも、細かいパーツをまとめておくのに便利で、透明なので中身も見やすいです。

ほかにもCDケースやクラフトボックス、ネームタグ・インデックスシールなども意外な収納アイテムに早変わり。アイデア次第で、収納の幅はどんどん広がります。

「これは使えそうかな?」と、視点を変えて店内を見渡してみると、今まで気づかなかった収納グッズの発見があるかもしれません。お気に入りのアイテムを見つけたら、ぜひシンデレラフィットを試してみてくださいね。

ニトリ・無印vs100均|収納ケース徹底比較

それぞれのケースの使い勝手と価格帯を比較

プラレール収納に使えるケースは、実は100均だけではありません。ニトリや無印良品にも、サイズや使い勝手が魅力的な収納グッズがそろっています。ここでは、それぞれの特徴と、どんなご家庭に向いているかを比較してご紹介します。

まず、ニトリは「お値段以上」と言われるだけあり、コスパの良さと丈夫さが魅力。A4〜B4サイズの収納ボックスが豊富で、蓋付き・引き出し式・スタッキング可能なタイプなど、選択肢が広がります。耐久性に優れているので、長期的に使いたい方や兄弟でシェアする予定がある方にぴったりです。

一方、無印良品はシンプルで美しいデザインが特長。ポリプロピレン収納ケースなどは、中身がほんのり透ける半透明で見やすく、お部屋の雰囲気を損なわない収納を目指す方におすすめです。高さや幅もシリーズで統一されていて、追加買いがしやすいのも嬉しいポイントですね。

そして、100均はとにかく手軽さが魅力。必要な分だけ、気軽に試せて、気軽に買い足せるのが大きな強みです。軽くて持ち運びやすく、子どもが自分で管理しやすいアイテムもたくさん。収納初心者さんや、お試し感覚で色々使ってみたい方にぴったりです。

シンデレラフィットのしやすさを徹底検証

シンデレラフィットを狙うなら、やっぱり「サイズ感」が命。プラレールのパーツは意外と微妙なサイズが多いので、収納ケースとの相性がとても大切なんです。

ニトリの「Nインボックス」シリーズは、やや大きめの車両や橋脚も余裕で収納でき、組み合わせて棚にぴったりはめることも可能。ただしサイズが大きめなので、狭いスペースでは圧迫感を感じることもあるかもしれません。

無印良品のファイルボックスは、直線レールがちょうど入る奥行きがあり、仕切り板を使えばジャンル分けもスムーズ。スタッキングも可能なので、カラーボックスなどとの相性も◎。見た目も整っていて、お部屋の雰囲気を大切にしたい方にとっては理想的な収納になります。

そして100均ですが、これは“宝探し”のような楽しさがあります。商品ごとにサイズはまちまちですが、「これはプラレール専用なの?」と思うほどぴったり収まるケースが見つかることも。ぴったり収まった瞬間の気持ちよさと、手軽に買える安心感は、シンデレラフィットの喜びを最大限に味わわせてくれます。

ただし、100均商品は「販売終了」や「店舗による在庫差」もあるため、買い足しには注意が必要。お気に入りのサイズを見つけたら、予備として数個まとめて購入しておくと安心です。

我が家はこう使ってます!リアル実例紹介

わが家では、息子のプラレール収納に100均×無印×ニトリの“いいとこ取り”をしています。

よく使うレールや車両は100均のファイルボックスに立てて収納。透明タイプを使って中身が一目でわかるようにし、使ったら“ポイっと戻せる”簡単さを重視しています。

季節や遊びのブームによって出番が変わるので、使わないパーツは無印良品のポリプロピレンケースにまとめて保管。これなら押し入れや棚の上にもぴったり収まって、ごちゃつきません。

そして、大きなジオラマパーツや電池を入れる箱にはニトリのフタ付きボックスを使っています。中が見えにくいので、ラベルをつけて中身がわかるように工夫。丈夫で持ち運びしやすく、遊ぶ場所に合わせて移動させられるのも助かっています。

このように、それぞれの収納アイテムには得意な分野があります。あえてひとつに絞らず、家庭の使い方やスペースに合わせて「組み合わせる」という選択肢も、ストレスのない収納づくりにはとても有効ですよ。

年齢別!ざっくり派&きっちり派の収納術

3〜4歳|とにかく簡単!“ぽいぽい収納”

3〜4歳ごろの子どもにとって、片付けはまだ「練習中」の行動。大人が思うように細かく整理するのは、正直まだ難しい時期です。そんな時は、とにかく“簡単でわかりやすい”収納を意識することが大切です。

おすすめなのは、大きめのボックスに「ぽいぽい入れるだけ」のざっくり収納。プラレールのレールや車両を、種類ごとに分けすぎず、「このボックスに全部まとめて入れていいよ」とルールをシンプルにしてあげることで、子ども自身も自信を持ってお片付けに取り組めます。

このとき、収納ケースに写真やイラストのラベルを貼っておくと、「あ、ここに入れるんだ」と視覚的にわかりやすくなり、自然と習慣づいていきます。文字が読めなくても理解できる工夫が、ママにも子どもにもやさしいですよね。

完璧を求めすぎず、「できた!」という体験を積み重ねていくことが、将来の整理整頓好きにつながる第一歩になります。

5〜7歳|少しずつ“分ける”を覚える時期

5〜7歳になると、だんだんと「これはレール」「これは電車」「これは橋の部品」と、アイテムを分けて考える力がついてきます。この時期には、「ざっくり収納」から少しステップアップして、ジャンルごとに分ける収納を取り入れていくのがおすすめです。

たとえば、ファイルボックスや仕切り付きのケースを使って、「レール用」「車両用」「パーツ用」などと収納を分けてあげると、片付けやすくなるだけでなく、使いたいときにすぐ取り出せるという実用的なメリットもあります。

この時期は、“片付け=分類する”という意識が芽生えるタイミングでもあります。ママが一緒に「これはどっちに入れようか?」と声をかけながら進めると、子どもも「自分で決める」経験ができて、自主性も育ちますよ。

まだ完璧にできなくても大丈夫。「分けることって楽しい」と思えるような仕組み作りをしてあげるのが、この時期のポイントです。

8歳〜|仕切りやラベルを活用した細かい収納

8歳を過ぎるころになると、整理整頓の力もぐんとレベルアップします。プラレールの種類や形状を理解し、「これとこれは一緒」「これは別にしたい」といったこだわりも出てくる頃。そんな時期には、“きっちり収納”を意識した環境づくりがおすすめです。

たとえば、仕切り付きのケースや引き出しボックスを使って、それぞれのパーツを種類別に細かく分類していく方法。さらに、ラベルやタグで名前をつけておくと、収納したものがひと目でわかり、子ども自身も管理がしやすくなります。

また、子ども自身に「どう収納したい?」と聞いてみると、意外なアイデアが出てくることもあります。電車の向きをそろえて並べてみたり、お気に入りのシリーズだけをコーナーにして飾ってみたり…。この頃になると、“使いやすさ”と“自分らしさ”の両立も楽しめるようになってくるんですね。

片付けが「やらなきゃいけないこと」から、「自分で工夫して楽しむもの」に変わっていくこのタイミングは、成長の大きなチャンス。ママはあくまでサポート役にまわって、子ども自身が“収納名人”になる姿を見守っていきたいですね。

整理整頓が楽しくなる工夫

写真や色分けで“遊び感覚”の収納に

「お片付けしなさい!」と声をかけるたびに、ついついため息が出てしまう…そんな経験、ありませんか?

でも実は、お片付けは「やらされるもの」から「楽しいもの」に変えていくだけで、ぐんとスムーズになるんです。特に小さな子どもにとっては、整理整頓も“遊びの延長”としてとらえられるかどうかが大きなカギになります。

まず取り入れやすいのが、写真やイラストを使ったラベル。たとえば、お気に入りの電車やレールの写真を撮って、それを収納ボックスの外側に貼っておくと、どこに何をしまえばよいのかがパッと見てわかります。まだ文字が読めない年齢でも、自分で判断できるようになるのがうれしいポイントです。

さらに、色分けの工夫も取り入れてみましょう。たとえば「赤のケースはレール」「青は車両」「黄はパーツ」など、色でジャンルを分けることで、遊びながら整理の感覚を養うことができます。視覚でわかりやすくなると、迷いなく片付けられるようになり、親の手を借りずに片付けることも自然と増えていきます。

「片付け=つまらない」ではなく、「しまうのもゲームみたいで楽しい!」という気持ちに切り替えられるような工夫があると、整理整頓はもっと身近になっていきますよ。

親子で一緒に作れる!簡単ラベルDIY

ラベルを使った収納はとっても便利ですが、「市販のラベルじゃ味気ない…」と思うこともありますよね。そんなときは、親子でオリジナルラベルを作ってみるのがおすすめです。ちょっとした工作気分で楽しめるので、子どもとのコミュニケーションにもなりますし、自分で作ったラベルだからこそ“愛着”もわいてきます。

やり方はとっても簡単。スマホでお気に入りのプラレールの写真を撮影して、プリンターで印刷。台紙に貼ってハサミで切れば、あっという間に“うちだけの写真ラベル”が完成します。ラミネートフィルムや透明テープでコーティングすれば、長く使えて見た目もきれい。

もっとカラフルにしたいときは、折り紙やマスキングテープでデコレーションしても◎。子どもにペンでイラストを描いてもらったり、文字を書いてもらったりするのも素敵な思い出になりますね。

「これは自分が作ったもの」という気持ちがあると、片付けにも自然と責任感が芽生えてきます。ラベルを作る作業自体が、収納に対する理解を深める良いきっかけにもなります。

休日や雨の日など、ちょっとおうちで過ごす時間ができたときに、ぜひ親子で一緒に楽しめる収納DIYを試してみてください。整理整頓が“家族の時間”に変わる、そんな素敵な体験になるはずです。

よくある悩みQ&Aと収納習慣化のヒント

「すぐぐちゃぐちゃになる…」→原因と対処法

せっかくきれいに収納しても、あっという間にぐちゃぐちゃ…。そんなお悩みを抱えているママも多いのではないでしょうか。とくにプラレールのようにパーツが多くて細かいおもちゃは、「遊びながら出しっぱなし」「どこに戻したらいいのかわからない」といった理由で、すぐに散らかってしまいがちです。

この原因の多くは、“収納場所のルールが曖昧”であること。子ども自身が「これはここにしまうんだ」とわかっていなかったり、収納が使いづらくて面倒に感じているケースも多いんです。

そこで大切なのは、とにかくシンプルで明確なルールを作ること。たとえば、「赤いケースには電車」「透明の箱はレール」といった色分けやラベルを活用すると、子どもにも分かりやすくなり、片付けが楽になります。

また、「一つ取り出したら一つ片付ける」「遊び終わったらレールはこの箱へ」など、小さなルールを日常の中に取り入れることで、自然と片付けが身についていきますよ。完璧を目指すよりも、「できたことを認める」ことが長続きの秘訣です。

「いつまで使う?」→卒業タイミングと見直し

子どもの成長とともに、プラレールの遊び方や興味も変化していきますよね。「そろそろ卒業かな?」「片付け方を変えた方がいい?」と迷うタイミングもあると思います。

目安としては、小学校中学年〜高学年になる頃から、プラレールの頻度が減ってきたり、他のおもちゃに興味が移ったりしてきます。ただし、「いつまで使うか」は子どもによって違うもの。急に片付けを強制すると、逆に寂しさや抵抗感を感じてしまうこともあります。

卒業のタイミングを見極めるには、子どもの様子をよく観察することが大切です。「最近あまり遊んでいないけど、どうする?」とやさしく声をかけてみると、意外と「もういいかも」と自分から手放してくれることもあります。

そして、収納の見直しは、卒業だけでなく定期的に取り入れるのがおすすめ。遊ばなくなったパーツは別の場所に移す、収納スペースを他のおもちゃに使い回すなど、柔軟に変えていくことで、収納の負担も軽くなります。

また、残しておきたい車両やパーツがあれば、「思い出ボックス」を作って保管するのも素敵な方法です。成長の記録として残しておくと、後から親子で振り返る楽しみにもなりますよ。

習慣化のコツは“成功体験”を作ること

収納や片付けを「毎日の習慣」にしていくためには、“うまくできた”という経験を積み重ねることがとても大切です。はじめはうまくできなくても、ちょっとした工夫で「できた!」という気持ちを引き出してあげることで、自然と自信が育ち、次もやってみようという気持ちにつながります。

そのためにおすすめなのが、一緒に片付ける時間を作ること。最初のうちはママが声かけをしながら、「どこにしまうんだったっけ?」「ここに入れたらぴったりだね」と、一緒に“気持ちよさ”を体験することがポイントです。

さらに、「今日は全部自分で戻せたね」「色ごとに分けられたね」といった小さな成功を言葉でしっかりほめることで、子どもにとって片付けが“楽しくて、やりがいのあること”になっていきます。

片付けは、「やりなさい」と言われると苦手意識が芽生えてしまいがち。でも、「自分でできた!」という気持ちは、年齢を問わず子どもにとって大きなモチベーションになります。

おうちの収納も完璧を目指す必要はありません。小さな“できた”の積み重ねが、子どもにとってもママにとっても心地よい整理整頓習慣につながっていくはずです。

まとめ|100均×シンデレラフィットで、片付け上手な子に!

「遊ぶ→片付ける」が自然にできる仕組みを

プラレール収納は、単に「おもちゃをしまう」ためだけのものではありません。子どもにとっては、遊びと生活をつなぐ大切なステップ。だからこそ、「出しやすい・しまいやすい」「自分でできる」収納の仕組みを整えることが、日々の暮らしをぐっとラクにしてくれます。

収納方法をほんの少し工夫するだけで、「遊んだらしまう」が自然にできる流れが生まれます。そしてその体験の積み重ねが、「片付けは自分でやるもの」「おもちゃを大切に使う」という習慣や意識につながっていくのです。

今回ご紹介したアイデアは、どれも特別な道具や高価なアイテムは不要。100均や身近なものを上手に使うことで、手軽に始められる工夫ばかりです。まずは小さな“できた!”を一緒に体験しながら、少しずつ片付けの時間が楽しいものに変わっていくといいですね。

お金をかけず、楽しく続けられる収納術

収納グッズというと「いろいろ揃えるのは大変そう…」と感じてしまうこともあるかもしれません。でも、100均のアイテムを上手に活用すれば、手頃な価格で、見た目も使い勝手も大満足の収納が実現できます。

たとえば、ファイルボックスやラベルグッズ、ワイヤーネットやすのこなど、工夫次第でどんどん“自分らしい収納”にアレンジできるのが100均の魅力です。また、成長に合わせて収納スタイルを変えていきたいときも、コストを抑えながら柔軟に対応できるのが大きなメリット。

お金をかけなくても、“ちょっとの工夫”と“ちょっとのアイデア”で、子どもにぴったりの収納環境を作ることは十分可能なんです。そして何より、「これ自分でやったよ!」と子ども自身が誇れる経験が、整理整頓への前向きな気持ちを育ててくれます。

今すぐ始めたくなる!あなたのおうちでも試してみて

ここまで読んでくださったあなたのおうちにも、きっと片付けに悩んでいたスペースがあるのではないでしょうか?もし「ちょっと試してみようかな」と思ったら、まずはひとつだけでもいいので取り入れてみることをおすすめします。

たとえば、「お気に入りの電車だけ専用ケースに入れてみる」「レールを立てて収納してみる」「ラベルを貼ってみる」など、小さな一歩からでも大丈夫。子どもと一緒に工夫してみることで、お片付けの時間がもっと楽しく、親子のコミュニケーションの時間にもなりますよ。

100均×シンデレラフィットの収納術は、「簡単・楽しい・続けやすい」の三拍子。完璧を目指すより、「やってみようかな」の気持ちを大切に。あなたのご家庭に合ったやり方で、片付けが得意な子への第一歩を、ぜひ今日から始めてみてくださいね。