あなたは「ベッド」と「ベット」、どちらの表記を使っていますか?

なんとなく耳で覚えたまま「ベット」と書いている人もいれば、変換で「ベッド」が出るからそうしているという人も多いのではないでしょうか。

実はこの2つの言葉、どちらも見かけるのに「どちらが正しいの?」と迷ってしまう代表的な外来語のひとつです。

特にSNSや日常会話では「ベットで寝る」「ベットメイキング」など、誤用が広まりやすい傾向にあります。

この記事で分かることと読者の疑問整理

- 「ベッド」と「ベット」のどちらが正しいのか

- なぜ間違われやすいのか、その理由

- 辞書・業界・メディアではどちらを使っているのか

- 似た外来語の表記ゆれの例

この記事では、そんな“言葉の小さな疑問”をわかりやすく整理していきます。

英語の語源から日本での使われ方、そして実際の社会的な扱いまでを丁寧に解説しますので、最後まで読むことで「どちらを使えばいいか」がスッキリ分かります。

混同しやすい理由とは?

「ベッド」と「ベット」は、カタカナ表記ではほんの一文字違い。

英語の発音も似ているため、耳で聞くと区別がつきにくいのが混乱の原因です。

さらに、日本語の発音では「ッ」と「ド」の発音の境目があいまいになりやすく、自然に「ベット」と発音してしまう人も少なくありません。

検索で多い間違い例とSNSの実態

実際にSNSや検索エンジンで調べてみると、「ベット」で検索される回数は意外と多く、一定の認知を得ています。

中には「ベットメイキング」「ベットルーム」といった言葉で投稿している人も多く、生活の中で誤用が自然に定着しているケースもあります。

それだけに、今あらためて“どちらが正しいのか”を理解しておくことは、言葉の使い方を見直す良いきっかけになります。

次の章では、そもそも「ベッド」と「ベット」がどんな意味を持ち、どう違うのかを語源から解説していきます。

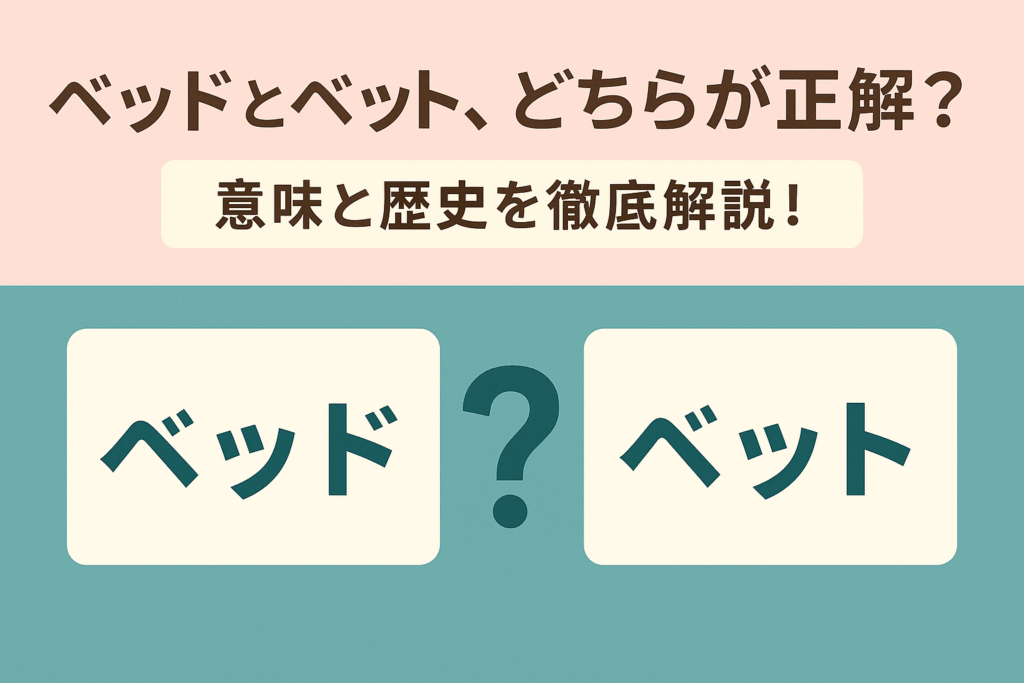

「ベッド」と「ベット」の意味と正解

「ベッド(bed)」の語源と正しい意味

まず、正しい表記は「ベッド」です。英語の「bed(ベッド)」がもとになった外来語で、「眠るための家具」や「寝台」を意味します。

英語では「ベド」と「ベッド」の中間のような発音ですが、日本語で発音しやすいように「ベッド」と表記されるようになりました。

つまり「ベッド」は、英語の発音をカタカナで最も近く表した、正式な日本語表記なのです。

ちなみに「bed」は「寝る場所」という意味のほか、「花壇(flower bed)」や「川床(river bed)」のように、「平らな台・土台」を表す言葉としても使われます。

このように英語では多様な使われ方をしますが、日本語で「ベッド」と言えば、ほぼ「寝具」としての意味で使われています。

「ベット(bet)」は別の単語?意味と使い方

一方の「ベット(bet)」は、実はまったく別の英単語です。

英語で「bet」は「賭ける」「予想する」という意味の動詞・名詞で、スポーツやギャンブルの場面でよく使われます。

たとえば、

- I bet he will win.(彼が勝つと思う/勝つに賭ける)

- Make a bet on the game.(その試合に賭ける)

つまり「ベッド(bed)」と「ベット(bet)」は、スペルも発音も意味もまったく違う言葉なのです。

「ベットで寝る」というのは、「賭けの上で寝る」といったおかしな意味になってしまうため、文脈的にも不自然になります。

発音・スペルの違いから見える本当の関係

「bed」と「bet」は、英語では母音の違いで区別されます。

「bed」は「エ(ɛ)」の音で、「ベッド」に近く、

「bet」は「エッ」に近い短い発音です。

日本人にとってはどちらも似た音に聞こえるため、カタカナ表記にしたときに混同されやすくなったのです。

英語ネイティブの発音との違い

ネイティブが発音する「bed」は、日本語の「ベッド」よりも軽く、「ド」の音がほとんど聞こえません。

しかし日本語では「ッ」や「ド」の音をはっきり書く必要があるため、外来語として「ベッド」と表記するようになりました。

この「カタカナ発音の補強」が、日本語表記の基準になっているのです。

実際に使われているのはどっち?

国語辞典や新聞・テレビなど、公式な媒体ではすべて「ベッド」が正しい表記として採用されています。

家具メーカーやホテル業界、教育機関の資料でも「ベッド」が正式な表記です。

「ベット」は変換でも出てきやすいため一見正しそうに見えますが、辞書上は誤用扱いになります。

一方で、SNSや日常会話では「ベット」派も少なくありません。

多くの場合は「音の印象」や「変換ミス」で使われているため、あえて正すべきというよりは、「正しいのはベッド」と知っておくことが大切です。

次の章では、日本で「ベッド」という言葉がどのように定着していったのか、歴史的な背景を見ていきましょう。

日本における「ベッド」文化と表記の広がり

外来語としての「ベッド」の定着過程

「ベッド」という言葉が日本で使われるようになったのは、明治時代の終わりごろからといわれています。

当時はまだ畳の上に布団を敷く生活が主流で、西洋式の寝具である「ベッド」は非常に珍しいものでした。

医療施設や外国人居住地など、限られた場で少しずつ使われ始めたのが最初です。

その後、戦後の復興期にアメリカ文化が日本に広まり、洋風の生活スタイルが浸透するにつれて「ベッド」という言葉も一般家庭に広がっていきました。

外来語としての「ベッド」は、生活様式の変化とともに自然に定着していったのです。

ベッド文化の普及と生活様式の変化

昭和30年代から40年代にかけて、洋間のある住宅やマンションが増え、「ベッドで寝る」ことが少しずつ一般的になっていきました。

テレビドラマや雑誌でも、洋風の寝室やホテルのシーンが登場し、「ベッド」は“ちょっとおしゃれな生活の象徴”として憧れの対象になった時期もあります。

また、高齢者向けや介護用のベッドが普及したことで、「ベッド」という言葉はさらに身近な存在になりました。

現在では、子ども部屋から介護施設まで幅広く使われる言葉となり、「寝具=ベッド」というイメージがすっかり定着しています。

時代別で見る「表記の揺れ」の推移

戦後まもないころは、「ベッド」と「ベット」の両方が使われていた時期もありました。

新聞や雑誌では表記の統一が進んでおらず、「ベット」と書かれている古い広告や小説も残っています。

しかし、1960年代以降、国語審議会や新聞社の表記ルールが整備され、「ベッド」が正式な書き方として広まりました。

この頃から学校教育や辞書にも「ベッド」が採用され、出版業界・メーカー・行政機関でも統一が進みました。

今では「ベット」と書かれていると違和感を覚える人が多いほど、「ベッド」が当たり前の表記として定着しています。

戦後~現代におけるメディア表記の変化

テレビや新聞などの大手メディアでは、「外来語の表記統一基準」に基づき、「ベッド」が一貫して使用されています。

たとえば、NHK放送用語委員会のガイドラインでも「bed=ベッド」と明記されており、「ベット」は使われません。

ニュース・字幕・雑誌記事など、一般的な出版物でも同じルールが適用されています。

こうして「ベッド」という表記は、単なる寝具の名前にとどまらず、日本語の中で完全に定着した外来語として根付いたのです。

次の章では、辞書や業界、教育機関などで「ベッド」と「ベット」がどのように扱われているのかを詳しく見ていきましょう。

辞書・業界・公的機関での扱い

国語辞典・外来語辞典での定義

まず、辞書の記載から見てみましょう。

『広辞苑』や『大辞泉』など主要な国語辞典では、すべて「ベッド(bed)」の表記で掲載されています。

意味は「寝るための家具」「寝台」「寝具」とされ、「ベット」という表記は見出し語として存在しません。

つまり、辞書上での正式な表記は一貫して「ベッド」です。

外来語辞典やカタカナ語辞典でも同様に「ベッド」が正しい形として紹介されています。

また、「ベット」は「誤用例」として注釈がつけられているケースもあり、学術的にも「ベッド」が標準表記とされています。

家具業界・メーカーにおける正式表記

家具メーカーや販売サイトでも、「ベッド」という表記で統一されています。

たとえば、ニトリ、無印良品、IKEA、フランスベッドといった主要ブランドの公式サイトを見ても、すべて「ベッド」と表記されています。

「ベット」と表記している企業はほとんどなく、業界としても「ベッド」が標準的な呼称です。

カタログや商品パッケージでも「ベッド」を使用しており、「ベット」は一般的には使われません。

これは、業界内で「正式表記を守ることが信頼につながる」という意識が強く根づいているためです。

NHK・新聞社・出版業界での表記基準

メディア業界でも、統一ルールが設けられています。

NHK放送文化研究所の「外来語表記ガイドライン」では、英語の bed → ベッド と明記されており、「ベット」は使わないとされています。

また、新聞各社が採用している「共同通信社 記者ハンドブック」でも、外来語表記は「ベッド」で統一されています。

つまり、公的文書・ニュース・教育資料など、信頼性が求められる場面では「ベッド」が正式な表記とされ、全国的な標準になっているのです。

公共機関・教育現場での取り扱い

文部科学省の学習指導要領や、学校で使用される英語教材・国語教科書でも、「ベッド」が使われています。

たとえば英単語「bed」を紹介する際には「ベッド」と記され、「ベット」は一切登場しません。

これは、教育現場で子どもたちに正しい言葉の形を教えるため、国語・英語ともに統一しているためです。

また、医療・介護の現場でも「病院ベッド」「介護ベッド」など、「ベッド」の表記が正式名称として使われています。

厚生労働省の資料や医療機器カタログでも、「ベッド」が標準用語として記載されていることからも、その信頼性が分かります。

新聞・ニュースでの表記統一ルール

新聞やニュース番組での表記も、「ベッド」に統一されています。

読売新聞や朝日新聞などの主要メディアは、記事データベース内で「ベット」を誤用として修正する運用を行っており、誤表記を防ぐ仕組みが整っています。

こうした取り組みのおかげで、「ベッド」という表記は今では完全に社会的な標準語として定着しているといえます。

次の章では、「ベット」という誤用がなぜ生まれ、なぜ定着しなかったのか――その背景を探っていきましょう。

「ベット」が誤用として広がった理由

発音の聞き間違いによる誤認

「ベッド」と「ベット」が混同される最大の理由は、英語の発音の聞き取りにくさにあります。

英語の「bed」は「ベド」と「ベット」の中間のような音で、日本語のように「ッ」をはっきり発音しません。

そのため、耳で聞いたときに「ベット」と感じる人が多く、自然とそのまま書いてしまうケースが増えたのです。

特にテレビ番組や映画の字幕、昔の英会話教材などでは、音に合わせて表記をゆるくしていた時期もあり、「どちらでも通じる」と誤解されたまま広まったともいわれています。

会話・ネット・字幕で生まれた混乱

日本語では、促音(小さい「ッ」)を強調して発音する傾向があります。

そのため「ベッド」という正しい表記でも、会話の中では「ベット」と聞こえることがあります。

文字にすると「ベット」のほうが自然だと感じてしまう人も多く、SNSや掲示板などでそのまま使われるようになりました。

特にSNSでは自動変換や音声入力を使う人が増え、「ベット」と打っても通じてしまうため、誤用が訂正されないまま定着しやすくなっています。

こうした“発信の手軽さ”が、言葉のゆらぎをさらに広げる要因になっているのです。

昔の広告やメディア表記の影響

昭和〜平成初期の広告や雑誌には、「ベット」という表記が使われている例も少なくありません。

当時は外来語表記がまだ統一されておらず、企業や出版社ごとに自由な書き方をしていたため、「ベット」も一種の流行のように扱われた時期がありました。

その影響を受けて、「ベット」という表記を見慣れた世代が多いことも、誤用が残っている理由のひとつです。

なぜ今も「ベット」と打つ人が多いのか

スマートフォンやパソコンの日本語入力システムでは、「ベット」と打っても「ベッド」に自動変換されることが多い一方で、変換前のまま投稿してしまう人もいます。

また、「ベット」と打っても意味が通じてしまうため、「訂正するほどではない」と感じる人も少なくありません。

つまり、誤用であると分かっていても、日常会話やSNSでは“伝わればOK”という感覚で使われているのです。

まとめ:誤用が広がったのは自然な言葉の流れ

「ベット」という言葉が広まった背景には、発音・メディア・ネット文化など、いくつもの要因が重なっています。

しかし、これは“間違いが悪い”というよりも、言葉が人の使い方によって変化していく自然な現象でもあります。

大切なのは、「公的な場や文章では『ベッド』が正しい」と知っておき、場面に応じて使い分けられるようにすることです。

次の章では、「ベッド/ベット」と同じように混同されやすい外来語の表記例を紹介します。

日常でよく見る“似た言葉のあいまいさ”を知っておくと、表記選びのセンスがぐっと磨かれますよ。

似た混同例|外来語表記のゆらぎ

「サンドイッチ」と「サンドウィッチ」などの事例

「ベッド」と「ベット」のように、発音やスペルの違いから混同されやすい外来語はほかにもたくさんあります。

たとえば「サンドイッチ」と「サンドウィッチ」。

英語では sandwich(サンウィッチ) に近い発音ですが、日本語では発音しやすいように「サンドイッチ」と表記されています。

実際にはどちらの表記も使われてきましたが、現在の新聞や辞書では「サンドイッチ」に統一されています。

このように、もとの英語に忠実な表記ではなく、日本語として発音しやすい形にアレンジされることが多いのが特徴です。

言葉は「日本語としてなじむ形」に変化していくため、外来語には表記のゆらぎが生まれやすいのです。

「アクセント」と「アクサント」など、発音と表記のズレ

英語やフランス語など、もともと発音のニュアンスが日本語と異なる言葉は、カタカナ表記にする際にズレが生じやすくなります。

たとえば、英語の「accent(アクセント)」はそのまま日本語に定着しましたが、フランス語では「accent(アクサン)」と発音します。

このように、同じスペルでも言語によって発音が異なるため、どの発音を採用するかで表記が揺れてしまうこともあるのです。

「ベッド」と「ベット」の混同も、こうした発音とカタカナのズレによって生まれた一例といえるでしょう。

外来語が広まるときの「表記ゆれ」の現状

SNSやネット記事など、誰でも発信できる時代になったことで、外来語の表記ゆれはさらに広がっています。

たとえば「コーヒー」と「コーヒィー」、「ティッシュ」と「テッシュ」、「マヨネーズ」と「マヨネーズー」など、正しい形以外でも通じてしまう場面が増えました。

音の印象や話し言葉の勢いが、文字の形にも影響を与えているのです。

一方で、ニュースや教育現場など「正確さ」が求められる場では、辞書に基づいた表記(=標準語)を使うことが重視されています。

つまり「言葉の正しさ」は、使う場面や相手によって選ぶことが大切なのです。

正しい日本語表記を選ぶポイント

外来語を使うときに迷ったら、まずは以下のポイントを意識してみてください。

- 辞書や新聞で使われている表記を基準にする

- 公式サイト・企業ページでの書き方を確認する

- 発音よりも「伝わりやすさ」を重視する

こうした基準を持つことで、「なんとなく」で使っていた外来語も、より正確に、そして安心して使えるようになります。

言葉を選ぶことは、相手に誠実に伝えることでもあるんです。

間違っても通じる?言葉の許容範囲とは

最後に覚えておきたいのは、「間違っても通じる言葉もある」ということ。

言葉は時代とともに変化し、たとえ誤用から始まった言葉でも、使う人が増えれば新しい正しさになる場合もあります。

ただし、公的な文章や仕事のメールなど“きちんと伝えたい場面”では、やはり辞書や公的機関に準じた表記を選ぶのが安心です。

「ベッド」と「ベット」の違いも、そんな「外来語のゆらぎ」のひとつ。

大切なのは「正しさを知ったうえで、どんな場面でどう使うか」を自分で判断できるようになることです。

次の章では、これまでの内容をまとめながら、「ベッド」と「ベット」どちらを使うべきかを整理していきます。

まとめ|「ベッド」と「ベット」どちらを使うべきか?

ここまで、「ベッド」と「ベット」の違いを、意味・歴史・辞書の扱いなどから見てきました。

結論として、正しいのは「ベッド」です。

「ベッド(bed)」は英語の発音を日本語に最も近く表した正式な外来語であり、辞書・ニュース・学校教育など、あらゆる公的な場面で統一されています。

一方の「ベット(bet)」は、英語では「賭ける」という全く別の意味を持つ単語です。

そのため、「ベットで寝る」や「ベットメイキング」といった表現は、本来は誤用になります。

ただし、SNSや会話では通じることも多く、自然な流れで広まってしまった言葉のひとつでもあります。

誤用が生まれたのは「日本語らしさ」の表れ

「ベット」という言葉が使われるようになった背景には、発音のあいまいさや、文字変換の便利さなど、さまざまな要素があります。

言葉は“使う人の感覚”とともに変化していくため、こうした誤用も日本語の自然な進化の一部といえるでしょう。

大切なのは、「どちらが正しいかを知り、場面に合わせて使い分けること」です。

正しく使うための3つのポイント

- 公的な文章・仕事・教育の場面:「ベッド」と書くのが正解

- SNSや日常会話:「ベット」でも意味は通じるが、正式には誤用

- 迷ったら:辞書・新聞・メーカーの表記を参考にする

この3つを意識するだけで、外来語の表記ミスをぐっと減らすことができます。

また、「言葉を丁寧に選ぶ姿勢」は、相手への思いやりにもつながります。

よくある質問(Q&A)

- Q. 「ベットメイキング」という言葉は誤り?

- A. はい。本来は「ベッドメイキング(bed making)」が正しい表現です。ホテル業界などでも正式には「ベッド」を使用します。

- Q. 「ベットルーム」は?

- A. 正しくは「ベッドルーム(bedroom)」です。英語のスペルからも分かるように、「bed」が正しい語源です。

- Q. SNSで「ベット」と書いてもいい?

- A. 会話やカジュアルな投稿では通じますが、文章やブログでは「ベッド」に統一するのがおすすめです。

言葉は時代とともに変化しますが、「知って使う」ことで、表現はより正確で美しくなります。

今日からはぜひ、自信を持って「ベッド」と書いてみてくださいね。

外来語の正しい使い方を意識することは、ちょっとした言葉のマナー。

これをきっかけに、他のカタカナ語も少し気をつけて見直してみると、新しい発見があるかもしれません。