封筒に赤い線を引く――そんなマナーを一度は見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。

かつては「速達」や「重要書類」を示す合図として使われていましたが、いまもその習慣は必要なのか、正式なルールなのかと迷う方も少なくありません。

この記事では、封筒の赤線に込められた意味や使われるシーン、速達との違い、そして正しい引き方までをやさしく解説します。

さらに、SNSで話題の「ボールペン速達法」や、赤線を引かない代替手段もあわせてご紹介。

マナーを守りながらも、現代に合ったスマートな送り方がわかります。

仕事の書類を送るとき、履歴書を郵送するとき、あるいは大切な人に手紙を出すとき――封筒にひと手間を添えることで、あなたの丁寧さがきっと伝わります。

ぜひ、この記事で“赤線マナーの正しい使い方”を身につけてください。

1. 封筒の赤線は今でも意味がある?速達の代用になる?

赤線は「速達」ではなく“注意して見てください”のサイン

封筒に赤い線を引くと、「これは大切な書類です」「早めに確認してほしいものです」という気持ちを伝えることができます。

つまり、赤線は“速達”の代わりではなく、「注意喚起」や「重要性を示すための目印」です。

実際、郵便局で赤線入りの封筒を出しても、特別な扱いにはなりません。

あくまで相手に伝えるためのマナー的な工夫として使われているのです。

速達扱いにしたい場合は、正式に「速達」を指定する

もし「できるだけ早く届けてほしい」という場合は、封筒に赤線を引くだけではなく、郵便窓口で「速達をお願いします」と伝えることが必要です。

その際、料金が少し加算されますが、郵便局側で優先的に扱ってもらえます。

赤線はあくまで見た目のサインなので、配達スピードを変える効果はありません。

それでも赤線が使われ続ける理由

赤線は、相手への気づかいや誠実さを伝える小さなサインとして、今でも使われています。

たとえば履歴書や契約書など、「丁寧に扱ってほしい」と思う書類を送るときに添えると、印象がぐっと良くなります。

郵便局では形式的な意味はなくても、受け取る相手に対して“大切に思っている”という気持ちが伝わるため、今も根強く残っている習慣です。

マナーとしては「やってもOK」「やらなくても失礼ではない」

かつては「赤線を引かないと非常識」とされる時代もありましたが、現在ではそこまで厳密ではありません。

ビジネス文書や公的書類では、赤線を引いても引かなくてもマナー違反にはなりません。

ただし、フォーマルな場面では「気づかいの表現」として好まれることも多いため、相手や場面に合わせて使い分けるのが安心です。

この章のまとめ

- 赤線は速達の代わりではなく、「注意喚起」のサイン。

- 速達扱いにしたい場合は、郵便窓口で正式に手続きが必要。

- 現在では義務ではなく、気づかいのマナーとして使われている。

- ビジネス・就活・公的書類など、丁寧に見せたいときに効果的。

つまり、赤線は“古いマナー”ではなく、相手を思う気持ちを伝える一つの手段です。

無理に取り入れなくても問題はありませんが、使い方を知っておくと、いざという時に印象の良い手紙や書類を送ることができます。

2. 封筒の赤線マナーの意味と背景

赤線の本来の意味は「重要書類」や「至急」を知らせる合図

封筒の赤線には、「この封筒の中身は大切なものです」「なるべく早く確認してほしい」という気持ちを伝える意味があります。

もともとは、官公庁や企業で書類をやり取りするときに、重要な書類であることを一目でわかるようにするための工夫でした。

速達というよりも「注意して取り扱ってください」というメッセージを視覚的に伝えるために使われていたのです。

昭和のビジネスマナーから生まれた“赤線文化”

この習慣が広まったのは、昭和の高度経済成長期といわれています。

当時はFAXやメールが一般的ではなく、連絡手段の多くが郵送でした。

書類の量が多い職場では、「赤線がある=急ぎの書類」と判断されやすく、自然と赤線を引く文化が根づきました。

ビジネスマナーとしても“丁寧で信頼できる印象を与える”と考えられていたのです。

現代では“形式”よりも“気づかい”の意味合いが強い

今では、速達やメールなどスピード重視の手段が増え、赤線がなくても十分に意思を伝えられる時代になりました。

それでも赤線を引く人がいるのは、「少しでも丁寧に」「受け取る人がすぐに気づけるように」という思いやりの表れ。

つまり、現代の赤線は“マナー”というより“心づかい”として残っているのです。

使われるシーンは「フォーマル」「信頼」「丁寧さ」が求められるとき

具体的には、以下のような場面で今も赤線がよく使われます。

- 履歴書やエントリーシートを送るとき

- 契約書・見積書など、企業間での大切な書類を郵送するとき

- 官公庁や学校など、公的機関に書類を送るとき

これらはいずれも、“形式を整える”ことよりも“受け取る人への配慮”を重視するシーンです。

赤線は、古いマナーではなく「丁寧な印象を与えるための選択肢」として、今も静かに生き続けています。

この章のまとめ

- 赤線は「重要」「至急」を伝えるために使われてきた。

- 昭和期のビジネスマナーとして広まった習慣。

- 今では形式ではなく、“気づかい”を示す意味が中心。

- 履歴書や契約書など、フォーマルな書類で使うと印象が良い。

封筒の赤線は、時代とともに形を変えながらも、「相手を思う日本的な丁寧さ」を象徴するマナーとして受け継がれています。

3. 速達・書留・赤線の違いをまとめて理解

速達は「郵便局の正式なサービス」

速達とは、郵便局が提供している有料サービスの一つです。

追加料金を支払うことで、通常よりも早く届けてもらえる仕組みになっています。

封筒の表面には赤い線ではなく、「速達」と赤文字で明記するのが正式なルールです。

郵便局の職員が“優先的に処理”してくれるため、配達スピードが確実に早まります。

書留は「記録と補償」がつく安心サービス

書留は、配達の過程をすべて記録し、紛失・破損時には補償が受けられるサービスです。

現金や重要書類、契約書などを送るときに選ばれることが多く、封筒の表に「書留」と明記します。

速達との違いは、届けるスピードではなく「安全性」。

どちらも郵便局で申し込みが必要で、赤線を引くだけでは同じ扱いにはなりません。

赤線は「注意喚起」や「丁寧さ」を伝えるだけ

赤線は、速達や書留のように郵便局の正式な扱いを受けるものではありません。

あくまで受け取る人に「大切な書類が入っていますよ」と伝えるための目印です。

したがって、赤線を引いても配達スピードが早くなることはなく、記録も補償もつきません。

ですが、見た目に「丁寧」「わかりやすい」印象を与えるため、マナーとしては今も活用されています。

比較表で見る3つの違い

| 項目 | 速達 | 書留 | 赤線 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 早く届ける | 安全に届ける | 注意喚起・丁寧さを伝える |

| 料金 | 追加料金あり | 追加料金あり | 無料 |

| 申込方法 | 郵便局で依頼 | 郵便局で依頼 | 不要(自分で記入) |

| 配達スピード | 通常より早い | 通常または速達併用 | 変わらない |

| 補償 | なし | あり | なし |

どの方法を選ぶべき?

目的によって使い分けるのがポイントです。

・「急ぎで届けたい」→速達

・「確実に届けたい・補償をつけたい」→書留

・「丁寧に見せたい・気づかいを伝えたい」→赤線

このように、赤線は“正式なサービスではないけれど印象を良くするマナー”として活躍します。

この章のまとめ

- 速達は早さ、書留は安全性、赤線は丁寧さを伝える目的で使う。

- 赤線を引いても速達扱いにはならない。

- 郵便局の正式なサービスとは区別して使うのが正解。

赤線はスピードや補償のためではなく、「受け取る人への心づかい」を示すための工夫。

きちんと意味を理解して使うことで、よりスマートな印象を与えることができます。

4. 「ボールペン速達法」とは?SNSで話題の俗称を解説

「ボールペン速達法」とは?名前の由来と意味

「ボールペン速達法」という言葉を耳にしたことはありますか?

これは、SNSなどで話題になった俗称で、封筒に赤いボールペンで線を引くことで「速達のように見せる」方法を指します。

本来の速達サービスを使わずに、“気持ち的に早く届けたい”という思いを込めるという意味合いが強いです。

つまり、郵便局の正式なルールではなく、「見た目で急ぎ感を出す工夫」として広まった表現なのです。

なぜ「ボールペン速達」が話題になったのか

この言葉が注目されたきっかけは、SNSでの投稿や動画です。

「赤線を引くだけで速達みたいになるらしい」「試してみたら郵便局員さんに“これは普通郵便ですよ”って言われた」など、ちょっとした笑い話として拡散されました。

正式な速達ではないと知りつつ、“気持ちが伝わる工夫”として共感を呼んだことから、若い世代の間でも「ボールペン速達」というフレーズが定着したのです。

郵便局での扱いは?「ボールペン速達」は正式サービスではない

郵便局では、赤線が引かれていても速達として扱われることはありません。

窓口で申し出ない限り、通常の郵便と同じ手順で配達されます。

ただし、赤い線が目立つことで、局員が一瞬「急ぎのものかな?」と注意を払うことはあるようです。

つまり、“結果的に目に留まりやすい”というメリットはありますが、スピードを保証するものではない点に注意が必要です。

ボールペン速達が好まれる理由|「気づかい」が伝わる工夫

この方法が支持される理由のひとつは、「正式なマナーではないけれど、丁寧な印象を与えられる」点です。

忙しい中で書類を送るときでも、「できるだけ早く確認してもらいたい」「きちんと見てほしい」という思いを赤線で表現できます。

特に個人間のやり取りや就職活動など、“相手に伝わる配慮”を大切にするシーンでは、このような小さな工夫が好印象につながることもあります。

マナー講師や郵便局員の見解

マナー講師の多くは、「赤線やボールペン速達は形式よりも心づかいを表すもの」としています。

たとえ正式な速達ではなくても、「相手の立場を思いやる姿勢」が大切です。

また郵便局員の方々も、「赤線があると“丁寧に書かれた封筒だな”と感じる」と語るケースもあります。

つまり、形式ではなく気持ちの伝わり方こそが、現代の封筒マナーの本質といえるでしょう。

この章のまとめ

- 「ボールペン速達法」はSNSで生まれた俗称で、正式な郵便サービスではない。

- 赤線は配達スピードを変えないが、注意を引く効果がある。

- 速達扱いにしたい場合は、郵便窓口で正式に依頼する必要がある。

- 形式よりも、「相手を思う心づかい」を表す手段として使われている。

赤線やボールペン速達は、“丁寧に伝えたい”という気持ちを形にする工夫。

正しい知識を持った上で取り入れれば、あなたの封筒はより印象の良いものになります。

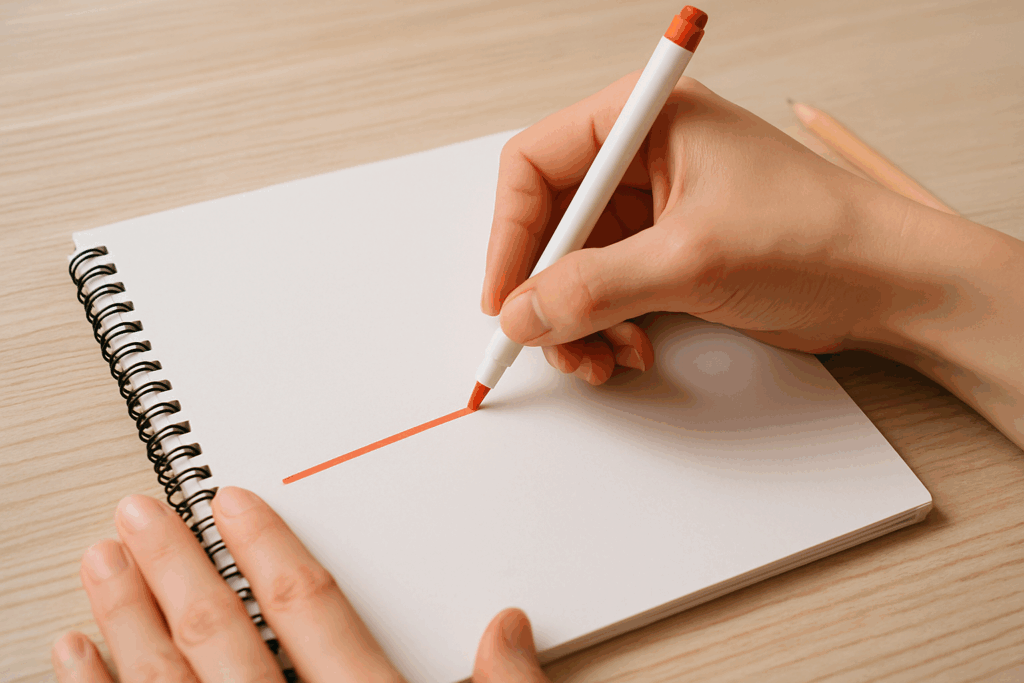

5. 封筒に赤線を正しく引く方法と失敗防止テクニック

どんなペンで書けばいい?おすすめは赤のボールペンまたはサインペン

封筒に赤線を引くときは、にじみにくく発色のよい「赤のボールペン」や「サインペン」がおすすめです。

油性ボールペンなら、にじまずきれいな線を引けます。

水性ペンやゲルインクタイプは封筒の紙質によってにじむことがあるため、注意が必要です。

細すぎるペンよりも、0.7mm前後の太さが見やすく上品な印象になります。

赤線の位置と長さ|縦封筒・横封筒で異なる

基本的なルールは、「宛名面の左端に、上から下へまっすぐ引く」ことです。

赤線の長さは封筒の高さの7〜8割程度が目安で、線が長すぎると強すぎる印象になります。

縦書き封筒では左端に、横書き封筒の場合は宛名の左側か、左下に短く引くのが一般的です。

どちらの場合も、表面だけに引き、裏面には書かないようにしましょう。

赤線を引くタイミング|宛名を書いたあとが安心

宛名や差出人の文字を書いたあとに赤線を引くのがおすすめです。

先に線を引くと、にじみやすく文字の配置が取りづらくなってしまうことがあります。

また、万が一線が曲がってしまった場合でも、あとから引くほうが修正がしやすくなります。

失敗しやすいポイントとその防ぎ方

- 線が曲がる:定規を使い、封筒の縁から5mmほど内側を目安にするとまっすぐ引けます。

- インクがにじむ:水性ペンは避け、封筒の素材に合ったペンを試し書きしてから使いましょう。

- 線が強すぎる:太いマーカーで描くと主張が強すぎてしまいます。ボールペン程度の細さが上品です。

- 裏面に透ける:力を入れすぎず、軽いタッチで描くと透けを防げます。

封筒の色によって印象が変わる

白封筒では赤線がはっきりと目立ち、フォーマルな印象を与えます。

クラフト封筒など色付きの封筒では、赤が沈んで見えることがあるため、線を太めにするか朱色寄りのペンを使うと効果的です。

どの封筒でも、「強調ではなく、さりげない気づかい」を意識すると、より上品に見えます。

この章のまとめ

- 赤線は、赤のボールペンまたはサインペンで、左端にまっすぐ引くのが基本。

- 縦封筒・横封筒で位置が異なるので、宛名とのバランスを意識する。

- 宛名を書いたあとに引くと、仕上がりがきれいに。

- 定規を使い、軽いタッチで描くと失敗しにくい。

- 白封筒は上品に、クラフト封筒は赤が沈むため工夫が必要。

赤線は、見た目の印象だけでなく、あなたの「丁寧に届けたい」という想いをさりげなく伝える方法です。

焦らず、ゆっくり丁寧に線を引くことが、一番のマナーポイントといえるでしょう。

6. 赤線を引かない代わりにできる代替手段

赤枠封筒を使えば手間いらず

封筒の赤線を自分で引くのが面倒な場合や、線をまっすぐ引く自信がない場合には、あらかじめ赤い枠線が印刷された「赤枠封筒」を使うのがおすすめです。

この封筒は、もともと「重要書類」「至急」などを送るために作られたもので、見た目からも丁寧な印象を与えます。

また、赤線を引くよりも均一で見栄えが良く、ビジネスの場でも違和感なく使用できます。

「重要」「至急」と朱書きする方法

封筒の右上や左下に「重要」または「至急」と朱書きする方法も、昔からあるマナーのひとつです。

赤線と同じように注意を引く効果があり、書類の内容を強調できます。

ただし、強い印象を与えるため、相手によっては少し堅苦しい印象になる場合もあります。

ビジネスの取引先や目上の方に送るときは、「重要」よりも「ご査収ください」「お手数ですがご確認ください」といった丁寧な言葉を添えると、より柔らかい印象になります。

速達ラベルを貼る方法もおすすめ

「できるだけ早く届いてほしい」というときには、郵便局で配布されている「速達ラベル」を使うのが確実です。

ラベルを貼って窓口で依頼すれば、確実に速達扱いになります。

赤線や朱書きよりも明確で、正式な手続きとして安心感があります。

特にビジネスや公的書類など、時間指定がある郵送ではこの方法が最も信頼できます。

デジタル時代の“赤線マナー”|メールでの伝え方

最近では、紙の封筒ではなくメールやPDFファイルで書類を送る機会も増えました。

そんなときにも、“赤線的な気づかい”を取り入れることができます。

たとえば、件名に「【重要】」「【至急】」と入れることで、相手に優先して確認してもらいやすくなります。

本文でも、「お忙しいところ恐縮ですがご確認お願いいたします」と添えるだけで、やわらかく丁寧な印象になります。

この章のまとめ

- 赤線を引かなくても、「赤枠封筒」や「朱書き」で代用できる。

- 「速達ラベル」は正式なサービスとして確実に届く。

- デジタル時代でも、“気づかい”を伝える表現を意識すると印象が良い。

赤線はあくまで気持ちを伝える一つの方法。

線を引かなくても、適切な表現や封筒の選び方で、同じように「丁寧さ」や「大切に扱ってほしい」という思いを届けることができます。

7. よくある質問&まとめ|赤線は“配慮”を伝えるマナー

Q1. 赤ペン以外の色でもいいの?

基本的には「赤」または「朱色」が最も一般的です。

赤には「注意」「大切」という意味があり、視認性も高いため、封筒マナーとして定着しています。

黒や青の線では意味が伝わりにくく、マナーとしてもふさわしくありません。

もし控えめにしたい場合は、少し淡い朱色のペンを選ぶと、柔らかい印象になります。

Q2. 横書き封筒にも赤線を引いていい?

はい、横書き封筒にも引いて構いません。

ただし、縦封筒と同じ位置(左端)ではなく、宛名の左側か左下に短めに引くのが自然です。

横書き封筒はデザイン的に余白が少ないことも多いため、バランスを見ながら短く控えめにすると上品に仕上がります。

Q3. 履歴書や応募書類にも赤線は使える?

履歴書を郵送するときに赤線を引くのは問題ありません。

むしろ「きちんと感」や「丁寧に扱ってほしい」という印象を与えることができます。

ただし、派手すぎる線や太いマーカーで強調するのは避けましょう。

淡い赤や細いボールペンでさりげなく引くと、落ち着いた印象になります。

Q4. 市販の赤線入り封筒を使うのはOK?

もちろんOKです。

赤線入り封筒は、正式な書類送付用として販売されており、マナー的にも問題ありません。

むしろ自分で線を引くより均一で美しく、ビジネスでも安心して使えます。

ただし、デザインが派手すぎるものや装飾が多い封筒は避け、落ち着いた赤枠のものを選ぶと好印象です。

Q5. 赤線と速達ラベルを併用してもいい?

はい、併用しても構いません。

赤線は「注意喚起」、速達ラベルは「配達速度の指定」という別の意味を持ちます。

「早く届けて、なおかつ大切に扱ってほしい」という場合には、両方を使うとより確実です。

ただし、ラベルを貼る位置とかぶらないよう、左端に赤線を引くのがポイントです。

まとめ|赤線は形式よりも“思いやり”を伝えるための工夫

封筒の赤線は、かつてのビジネスマナーとしての名残りですが、今でも「大切な書類を丁寧に届たい」という気持ちを伝える方法として活用されています。

速達のようにスピードを早めるわけではありませんが、受け取る人への心づかいを表すサインとして、今も十分に意味があります。

大切なのは、「相手がどう感じるか」を意識すること。

赤線を引くかどうかよりも、宛名の書き方や言葉づかい、封筒全体の清潔感など、トータルでの印象が信頼を生みます。

形式にとらわれすぎず、“気持ちが伝わる送り方”を意識してみましょう。

まとめポイント

- 赤線の目的は「速達」ではなく「注意喚起・丁寧さ」のサイン。

- 赤線の色は赤または朱色が基本で、派手すぎない線が好印象。

- 履歴書・契約書などフォーマルな書類にも使ってOK。

- 正式な速達にしたい場合は郵便局で手続きが必要。

- マナーは形よりも、相手への“思いやり”が大切。

赤線を引くことは、小さなことのようでいて、相手に「大切に送ってくれた」と感じてもらえる心のマナーです。

あなたの想いをさりげなく伝えるツールとして、ぜひ上手に取り入れてみてください。